Glossaire -

Biographies

Orgues -

Evéques

Ste Marie -

Stalles -

Vitraux

- Ste Marie d'Auch.

- Ste Marie d'Auch.

* Culte : Catholique Romain.

* Type : Cathédrale

* Rattachement : Siège, Archidiocèse d'Auch.

* Début de la construction : (1489).

* Fin des travaux : (1680).

* Style dominant : Gothique, Renaissance, Néoclassique.

* Protection : "Classée Monument Historique" (1906).

"Patrimoine Mondial" ((1998).

* Pays : France.

* Région : Midi Pyrénées.

* Département : Gers.

* Commune : Auch

Deux siècles de travaux

Auch devint un siège épiscopal au (Vème siècle). Orentius fut le 1er évêque connu, en (439). La consécration de la cathédrale

Ste Marie daterait du milieu du (IXème siècle). Ayrard fut désigné archevêque, pour la 1ère fois, le 13 Juin (879), par le pape Jean

VIII. Le palais archiépiscopal fut construit au Nord de la cathédrale vers (1100). L’archevêque Austinde fit bâtir une nouvelle cathédrale

qui fut consacrée en (1121). De ces constructions de l’époque Romane,il ne reste qu’une partie de la salle capitulaire, située au Sud-Est.

Ancienne capitale de la Gascogne, elle s’enorgueillit de posséder une somptueuse cathédrale qui est la dernière des grandes cathédrales Gothiques si l'on excepte celle

d'Orléans. Elle s’élève sur un monticule abrupt, au-dessus de la vallée du Gers, à l’emplacement d’un oratoire qu’en (845) l’évêque d’Eauze, St Taurin, chassé par l’invasion des barbares, dédia, par reconnaissance, à la Vierge Marie. Construite en (1371) par le neveu du pape Innocent VI, elle fut incendiée par la foudre à 2 reprises, la 1ère fois en (1469) et la 2ème , en (1474).

La crypte, le déambulatoire, les voûtes d’ogives et les chapelles du pourtour du choeur furent édifiées sous l’archiépiscopat de Jean de la Trémouille (1490)-(1507). Au (XVIème siècle), une importante campagne de construction fut engagée par le cardinal François Guilhem de Clermont Lodève (1478)-(1480)-(1541). Ses armoiries apparaissent sur les portes latérales dela cathédrale, aux côtés de celles de Jean de la Trémouille, et sur les arcs boutants situés au Sud.

La 1ère pierre de l’édifice actuel, en effet, n’est posée que le 4 Juillet (1489) par l’évêque François Philibert de Savoie, et les travaux vont durer (II siècles). Au (XVIème siècle), une importante campagne de construction fut engagée par le cardinal François Guilhem de Clermont Lodève. L'archevêque Jean de Trémouille, va décider de l'élévation, et du voûtement du chevet, et des chapelles Nord et Sud de la partie droite du choeur (1490-1507). Pour cela, il fait venir des bords de Loire, un architecte habile à manier la pierre, Jean Marre qui orne l'édifice des caractères du Gothique Flamboyant, on lui doit, dans la chapelle d'axe, Ste Catherine, le dessin du Ciborium, ou Dais Sculpté, le tracé des portails du transept, aux hauts tympans vitrés, des lavabos des chapelles, munis de têtes de monstres et de feuillages épineux. De part et d'autre des chapelles du chevet, il conçoit 2 logements de veilleurs, dont les fenêtres donnent dans le déambulatoire. Les travaux commencent par le chevet, qu’il faut soutenir en aménageant une crypte sur un terrain tombant en escarpement. La consécration a lieu très tôt, dès le 12 Février (1548), dans un cathédrale en plein chantier, loin d’être terminée.

L'architecture de la cathédrale est à peine née, le choeur est couvert, au niveau des chapelles, par une toiture provisoire, et fermée au niveau du

transept par un haut mur. Le transept, la nef et les bas côtés, n'avancent que très lentement. On s'est contenté durant ce siècle de voûter le déambulatoire, d'établir

des contreforts, des piliers de la nef, et de faire dessiner et bâtir les piliers du porche, accolés à la façade Ouest, par Jean de Beaujeu, (1560)-(1562). En (1609), le choeur est fermé d’une clôture en pierre et marbre de toute beauté mais la nef n’est toujours pas couverte. De (1617) à (1620), Pierre de Levesville, qui vient de terminer le choeur de la cathédrale de Toulouse, vient voûter le choeur qui est aussi large que la nef.

La nef est jusqu'alors occupée par le Cimetière Paroissial et il faudra bien des tractations, pour arriver à y faire cesser la pratique des sépultures.

Elle sera alors bâtie par l'Archevêque Dominique de Vic, présent et actif sur le chantier. Il fait venir un architecte Parisien, Jean Cailhon, à partir de (1629), et lui commande un travail considérable, le triforium, les voûtes des chapelles, du déambulatoire et de la nef, les meneaux et remplissages des vitraux, le pavement tout entier, le mur de façade Ouest, et la tribune d'orgue. Les archives de la ville possèdent d’ailleurs le contrat daté du 16 juin (1629), qui impose à l'architecte d’achever en 7 ans la charpente et les voûtes de la nef. Quoique le travail ne soit pas encore terminé en (1641), il reprend, malgré une certaine sécheresse, le modèle exact de l'élévation établie à la fin du (XVIème siècle), modèle que les Chanoines imposent dans leurs contrats.

Concernant les tours, elles ne furent achevées qu'en (1678), tout comme le porche, elles sont scandées d'ordres et aérées de baies en plein cintre. Leur édification fut entreprise par les architectes Pierre Mercier et Pierre Miressus, et leur décor sculpté, est l'oeuvre de François Auxion. Enfin, elles sont occupées par un carillon de 9 cloches. Ainsi, depuis la pose de la 1ère pierre en (1489), jusqu'à la décoration sculpturale de la façade occidentale en (1678), près de (200) ans se sont écoulés.

Dans cet ensemble architectural exceptionnel, se dresse la cathédrale Ste Marie, au coeur de l'ancienne cité épiscopale, formée par l'ancien Palais des Archevêques, par les bâtiments du Chapitre, et la Tour d'Armagnac. La cathédrale possède une nef de 105 mètres 345 pieds de long,

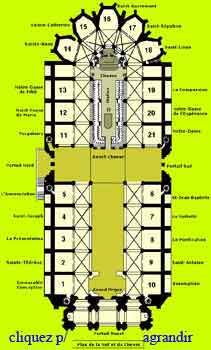

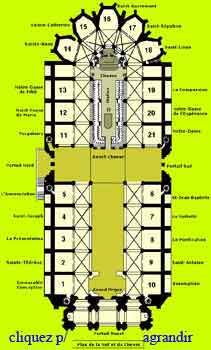

37 mètres 121 pieds de large, une façade de la renaissance encadrée par 2 tours de 44 mètres 144 pieds, des voûtes d'ogives à 14 mètres 46 pieds et 26 mètres 85 pieds de haut, et un choeur immense. De style Gothique, la cathédrale a un plan initial en forme de croix, ceinte de 21 chapelles, 10 dans les nefs et 11 au chevet.

Mais bien avant que les murs ne soient entièrement montés, l’aménagement intérieur a déjà commencé. Pour concevoir et réaliser en partie la décoration

intérieure de la cathédrale, le cardinal François de Clermont Lodève (1507)-(1538), qui avait longtemps séjourné à Rome au début du (XVIème siècle), fait appel à un artiste Gascon de tout

1er plan, Arnauld de Moles (1460)-(1520). On lui doit les maquettes des boiseries des stalles du choeur, sur lesquelles il place tout un monde peuplé de 1.500 personnages, mélange de figures Mythologiques et Chrétiennes se côtoyant dans une exubérance presque baroque. 50 ans furent nécessaires aux huchiers pour accomplir une telle oeuvre. Entre (1500) et (1550), 113 stalles de chêne furent sculptées, dont 69 hautes, abritées sous des baldaquins flamboyants, qu’une qualité comparable à celle des stalles de la cathédrale d’Amiens. Arnauld de Moles imagine encore une monumentale, mise au tombeau, aujourd’hui dans la chapelle du St Sépulcre. On lui doit enfin des 18 magnifiques verrières de la cathédrale qu’il réalise en commençant par celles des chapelles du déambulatoire, la toute 1ère est posée le 25 Février (1513), selon l’inscription visible sur ce vitrail. Il lui faudra 10 ans pour exécuter les 18 verrières, représentant l'histoire du Monde au travers de l'Ancien, et du Nouveau Testament, des scènes répandues en France après les guerres d'Italie. Ces vitraux rassemblent ainsi sur un même espace, des personnages d'origines diverses, Patriarches, Prophètes, Apôtres, Sibylles.

Après le grand retable du choeur de Pierre Souffron de (1609) à (1650) réalisé sur fond de pierre, orné de 22 pilastres

de marbre cannelés et parmi lesquelles sont logées des niches, le mobilier de la nef peut trouver place, on pose les 13 vitraux des fenêtres hautes du choeur en (1620), oeuvres du verrier François Bierges, d'Auch, puis vinrent ceux du transept et de la nef en (1641), 18 vitraux et 3 roses, aussi exécutés par François Bierges, et enfin ceux des chapelles de la nef, 12 vitraux en (1648)-(1649), oeuvres du verrier Flamand, Jacques Damen. La destruction du mur séparant le choeur de la nef, amène la construction d'un jubé de pierre, qui bien que détruit en (1860), peut être reconstitué, grâce à des sculptures réemployées dans des chapelles.

Une lourde dalle, au pied du choeur donne accès à la Crypte. Elle est la sépulture de 3 évêques. Et d'un préfet. Certainement une

chose unique en France. Il s'agit d'Antoine Laffitte, comte de Montagut décédé en (†1815). Les 2 tours de la cathédrale servent de clocher. Dans la tour Nord, à gauche, sont installés les carillons. La tour Sud, à droite, abrite un énorme bourdon de bronze d'un poids de 800 kg. On pourrait aussi le qualifier, des 2 mondes. Il fut en effet commencé l'année où Colomb et ses 3 caravelles partirent à la découverte du nouveau monde. La cathédrale comporte 21 chapelles, la plus ancienne est dite du, St Sépulcre, comporte la 1ère pierre de l'édifice, posée, lors d'une grande cérémonie.

- Détails sur la Construction

Par Monseigneur de Trapes, un contrat du 16 Juin (1629) concerne plusieurs travaux, tels que l’édification des voûtes des

collatéraux, du transept et de la nef, la construction des roses Nord, Sud et Ouest et la réalisation du pavé et des charpentes des combles.

Le contrat précise que l’ensemble de ces travaux devait être achevé dans un délai de 7 ans. Arnaud Vignau, serrurier d’Auch, réalisa

les serrures des portes du transept en (1639), tandis que la menuiserie des portes fut exécutée en (1640) par Pierre Gay.

Les 6 portes des 6 escaliers furent mises en place en (1641), année durant laquelle Pierre Autipout réalisa les vitraux

des 3 roses et des 18 fenêtres hautes, tandis que ceux des chapelles latérales furent exécutés en (1648)-(1649) par le Flamand Jacques Damen. Le jubé, surmonté de 4 statues, fut réalisé plus tard, de (1665) à (1671), à Toulouse, par le sculpteur Gervais Drouet. Il fut ensuite supprimé et démonté en (1859)-(1860), sous l’archiépiscopat de Monseigneur Antoine de Salinis, tout comme le cloître et les bâtiments claustraux furent démolis. Toujours à partir de (1665), l’architecte Peyrehoradais Pierre Miressou réalisa les escaliers à vis. Puis, par contrat du 18 Juillet (1670), il s’engagea à exécuter le retable en pierre de la chapelle du Crucifix et celui, avec l’architecte Toulousain Pierre Mercier, de lachapelle St Jacques. Enfin, le 23 Août (1670), il termina les clochers selon les plans de Jean de Beaujeu. En (1675), Jean Lacroix, marbrier de St Bertrand de Comminges, fournit un baptistère, 6 bénitiers et 6 colonnes pour la chapelle de St Martial.

Les balustres des 20 chapelles ouvertes sur les collatéraux et le déambulatoire furent fournis en (1677) par Jean Baux, marbrier de

Caunes. Le Christ du retable de la chapelle de l’Annonciation fut terminé en (1678) par le sculpteur de Toulouse Étienne Dugast. Les

chapiteaux du 1er niveau de la façade furent sculptés par l’Auscitain François Auxion en (1677), qui réalisa ceux du 2ème

niveau et ceux de la porte en (1680). Il reconstruisit ensuite le perron du portail Sud en (1686).

Haut de page

|