Glossaire -

Biographies

Saint Michel -

Evêques

Photos -

Photos

- Cathédrale Saint-Nazaire de Carcassonne

- Présentation

* Culte : Catholique Romain.

* type : Eglise, Basilique Mineure.

* Style : Roman et Gothique.

* Propriétaire : Etat.

* Statut Patrimonial : Classé Monument Historique (1840).

Situation.

* Pays : France.

* Région : Occitanie.

* Département : Aude.

* Commune : Carcassonne.

- Historique

La 1ère église construite sur cet emplacement date du (VIème siècle). Elle aurait été construite par Théodoric, régent du royaume des Wisigoths.

L’ancienne cathédrale est mentionnée pour la 1ère fois en (925), sous l’épiscopat de St Gimer.

En (925), le siège épiscopal est transféré à St Nazaire.

Un édifice Carolingien s'est intercalé entre cette 1ère église et la Basilique actuelle.

L'Eglise St Nazaire, ancienne "Cathédrale du Diocèse de Carcassonne", est une église Catholique située à l'intérieur de la cité de Carcassonne, en France. Elle a été construite entre le (IXème siècle) et le (XIVème siècle). Elle est un cas assez Unique de Coexistence du style Roman et Gothique. Construite en grès, parement extérieur, est une église d'origine Romane dont les parties les plus anciennes remontent au (XIIème siècle), (1100)-(1120). Sur son emplacement s'élevait à l'origine une Cathédrale Carolingienne dont il ne subsiste, aujourd'hui, aucune trace.

A l'aube de l'apogée de l'art Roman, c'est donc d'abord une simple église bénie et consacrée Cathédrale par le Pape Urbain II en (1096) achevée ver (1130) sous l'impulsion des Trencavel, qui lancent le chantier d'un nouvel édifice plus vaste, il ne reste aujourd'hui que la Nef en berceau brisé, épaulée par 2 Collatéraux aux voûtes en plein cintre, et la Crypte, dont l'état dégradé donne à penser qu'il s'agissait d'un ouvrage antérieur. Elle épouse le plan de l'ancienne Abside.

Au (XIIème siècle) on édifie la Nef actuelle d'une longueur de 59 mètres et d'une largeur de 16 mètres, de 6 Travées, qui fut laissée intacte lors des agrandissements de l'époque Gothique, qui par contre se traduisirent par la destruction du Chevet Roman du (XIème siècle). Le Portail Roman a quant à lui été entièrement refait au (XIXème siècle) lors des restaurations de Viollet le Duc.

La Basilique est agrandie entre (1269) et (1330) date à laquelle Louis IX concède à l'évêque et au chapitre le droit d'empiéter de 2 Cannes sur la voie publique, on décide d'agrandir l'édifice.dans le style Gothique importé par les nouveaux maîtres de la région. Le transept est lui aussi remanié entre (1300) et (1311), d'une longueur de 36 mètres, orné de statues et de verrières chefs d’oeuvre du Gothique Rayonnant. Mais les crédits venant à manquer, la nef Romane est conservée. un Choeur très élancés, Gothique remplacera le chevet Roman, un décor de sculptures et un ensemble de vitraux qui comptent parmi les plus beaux du Sud de la France. Un Prélat bâtisseur, Pierre de Rochefort, finança la construction d'une grande partie des décors et l'achèvement des Voûtes. Ses Armoiries sont visibles dans le Choeur, l'Abside et le bras Sud du Transept, tandis que la Chapelle du Collatéral Nord contient le monument commémoratif de la Mort du contributeur. Un autre personnage, Pierre Rodier, Evêque de Carcassonne, possède son Blason dans la chapelle du Collatéral Sud. Les remaniements Gothiques s'achèvent au (XlVème siècle) sous les épiscopats de Pierre de Rochefort (1300)-(1321) et de Pierre Rodier (1323)-(1330).

Les Roses du Transept (XIVème siècle) et les vitraux du Choeur des (XIVème) et (XVIème siècles), sont les plus beaux du Midi "l'Arbre de Jessé et l'Arbre de Vie du (XIVème siècle) situés dans les chapelles du chevet sont de véritables chefs d'oeuvre".

Les rénovations d'Eugène Viollet le Duc ont largement transformé l'extérieur de la Basilique, mais l'intérieur est le plus remarquable. Les 2 styles, Gothique et Roman, se superposent sur les vitraux, les sculptures et tous les décors de l'église. Les façades comportent de nombreux vitraux du (XIIIème siècle) et du (XIVème siècle), ceux ci représentent des scènes de la vie du Christ et de ses Apôtres.

Jusqu'au (XVIIIème siècle), la Cathédrale St Nazaire demeure pourtant le principal centre Religieux de Carcassonne. A la fin de l'Ancien Régime, le Chapitre Cathédral entretient même un petit corps de musique comptant un Organiste, un Maître de musique et au moins 5 Enfants de Choeur. En (1790), cependant, la Chapitre est supprimé, en (1791), l'enclos Canonial est vendu comme bien National. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques traces. Ce n'est qu'en (1801) que l'église est déchue de son rang de Cathédrale de Carcassonne au profit de l'église St Michel, située dans la Bastide à l'extérieur de la Cité. Ce transfert se déroule alors que la Cité est désertée par ses habitants au profit de la Ville Basse. Le titre de Basilique lui est octroyé en (1898) par le Pape Léon XIII.

- le Portail

C'est vraisemblablement dans la 2ème décennie du (XIIème siècle) qu'est réalisée cette porte au niveau de la 3ème travée du Collatéral Nord. Elle comporte 5 voussures retombant de part et d'autre sur 5 colonnettes ornées de Chapiteaux. Seuls les 2 Chapiteaux les plus proches de la porte sont d'origine, l'ensemble ayant été refait par Viollet-Le-Duc d'après les éléments dégradés qui ont été conservés au musée Lapidaire.

- la Voûte de la Nef

La voûte de la Nef Romane (XIème) et (XIIème siècles) de la Basilique St Nazaire est composée de 6 Travées. Les arcs doubleaux de la voûte en berceau brisé retombent, de même que les arcs en plein cintre des nefs Collatérales, sur des piliers ronds ou carrés. Sombre, la Nef n'était éclairée à l'origine que par d'étroites fenêtres percées dans les murs des Collatéraux ainsi que par des petits Occuli ouverts dans le mur Ouest. La décoration des Chapiteaux est variée et comprend divers motifs, "damiers, palmettes, entrelacs". La Nef rejoint le Transept Gothique dans une parfaite harmonie architecturale, le Choeur Roman ayant été remplacé par un Transept Gothique à partir de (1270). Classé Monument Historique en (1840)

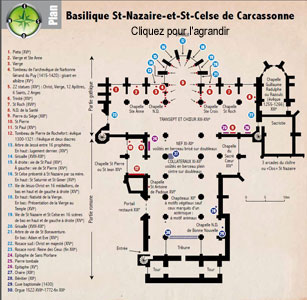

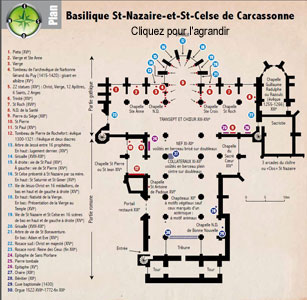

- le Transept et le Choeur

Le Transept et le Choeur de la Basilique St Nazaire, du (XVIIème siècle), sont édifiés à l’emplacement du Choeur Roman entre (1269) et (1330). Avec 36 mètres de largeur, chaque bras est composé de 3 travées rectangulaires terminées à l’Est par 3 chapelles à chevet plat. Ces chapelles ont reçu de grandes verrières dont certaines datent du (XIVème siècle).

- les Vitraux et Rosaces

Cinq vitraux éclairent le choeur, ils sont entre le (XIIIème siècle) et le (XIXème siècle). Au centre la vie du Christ et, de part et d’autre, 2 vitraux datant du (XVIème siècle). Les colonnes de l’abside et du choeur ont reçu 22 statues représentant les Apôtres, le Christ, la Vierge et plusieurs saints. Tout au long du (XVIIème siècle), la Cathédrale connaît de nombreux réaménagements. L'évêque Louis Joseph de Grignan (1679) - (1722), influencé par le modèle Italien, fait mettre en place un choeur, à la Romaine avec un autel en marbre, entouré de grilles en fer forgé portant ses armoiries.

Début du (XIVème siècle) la Rosace Sud du transept Gothique de la cathédrale de Carcassonne comporte les armes de l'évêque Pierre de Rochefort (1300)-(1321). Les couleurs sont plus claires que celles de la Rosace Nord, leurs teintes se fondent dans le mauve. Le quadrilobe central représente le Christ en Majesté. A la circonférence, les quadrilobes figurent des animaux symbolisant les 4 Evangélistes ainsi que les Pères de l'Eglise. Pierre est reconnaissable aux Clefs du ciel et de la terre, Paul à son Glaive, les 2 Saints sont également représentés dans la chapelle qui abrite le tombeau de Pierre de Rochefort. Classé Monument Historique (1840)

La rosace Nord de la fin du (XIIIème siècle), certainement la plus ancienne des deux. Elle est formée de 12 pétales subdivisés en 2 et terminés par un trilobe, avec une merveilleuse harmonie de rouges, jaunes ,verts et bleus, et finalement une dominante mauve. Le sujet central est la Vierge offrant son enfant pour le salut du monde, entourée d'anges Thuriféraires, de Saints et de Prophètes. Tout autour, rayonne une rose à 6 feuilles de rubis, d'émeraude et 6 autres d'azur poudroyé d'or.

La chapelle de la Vierge, dans le bras Nord du Transept, est éclairée par un vitrail consacré à l'arbre de Jessé (XIIIème) ou (XIVème siècle), c'est-à-dire à une allégorie généalogique du peuple chrétien au travers de l'ascendance du Christ. Cette verrière, qui se lit de bas en haut, est composée de 24 panneaux occupés chacun par un personnage. En bas, au centre, Jessé est endormi ; de son flanc sort l'arbre généalogique représentant les 7 principaux ancêtres de Jésus, à savoir son fils le roi David puis Salomon, Roboam, Abias, Azam, Josaphat et Joram. Au niveau de chaque ancêtre, les prophètes regardent les différentes générations monter vers la venue du Messie. Dans le tympan de la fenêtre, le Christ apparaît en majesté entre la Vierge et l'apôtre Jean et préside à la Résurrection.

La chapelle Ste Croix, dans le transept Sud est éclairée par une verrière consacrée à l'arbre de Vie (XIVème siècle). Ce thème est dû aux méditations du Franciscain St Bonnaventure (1221)-(†1274) sur les vertus et les bienfaits du Rédempteur. Le tronc central s'élève et ses branches portent 12 Vertus. Vers le haut de l'arbre, le Christ apparaît cloué sur sa croix de couleur rouge fixée sur le tronc vert de l'arbre. Il devient par là même l'arbre de la croix, l'arbre de la Vie éternelle. La restauration du vitrail en (1853) a rajouté dans la partie inférieure gauche l'arche de Noé, dans la droite l'Arche d'alliance et fait naître l'arbre de Vie du Péché Originel. A l'origine, l'arbre de Vie serait né non pas du Paradis ni du Péché Originel, mais de la Crucifixion du Christ, les parties basses auraient représenté l'apôtre Jean et la Vierge Marie.

- les Tombeaux

Le tombeau de l'Evêque Guillaume Radulphe du (XIIIème siècle) est composé de 3 étages :

* 1er étage : scène des funérailles de l'évêque que l'on voit au centre sur le lit funèbre.

* 2ème étage : large arabesque de végétaux.

* 3ème étage : effigie du défunt en haut relief, revêtu des ornements pontificaux et bénissant.

.

La chapelle du (XIIIème siècle) de Guillaume Radulphe (ou Guilhem Razouls, évêque de (1255) à (†1266), accolée au Sud du transept, lui est antérieure, ce qui explique le niveau plus bas de son sol et les quelques marches à descendre pour y accéder. Elle n’est malheureusement pas ouverte au public. Sous ses 2 travées précédant une Abside à 5 pans, elle enferme le tombeau de cet évêque. Il comporte un sarcophage sculpté sur 3 registres, l’inférieur met en scène de façon réaliste le cortège funèbre de l’évêque, le moyen présente une inscription à la louange du défunt, le supérieur est un bandeau vigoureusement sculpté de motifs végétaux. Ce Sarcophage est surmonté d’une dalle avec, sous une arcade trilobée, la statue de l’évêque, muni de sa crosse et bénissant de la main gauche. La traduction de l’inscription du sarcophage est la suivante, "Inscription du monument du vénérable père Guillaume Radulphe, par la grâce de Dieu évêque de Carcassonne, qui fit construire cette chapelle et y affecta un prêtre, d’autre part fut évêque 11 ans 25 jours, et mourut après une vertueuse vieillesse et une grande miséricorde l’année (†1266), le 6ème jour des calendes d’Octobre, à l’heure des vêpres". En guise de signature humoristique, le maître d'oeuvre sculpte dans la partie gauche du monument un petit ange caché, riant aux éclats.

Le gisant en albâtre du (XVème siècle) représente Guillaume du Puy, qui fut évêque de (1415) à (1420).

Au Sud, la Chapelle du Sacré-Coeur, ou St Laurent, est elle aussi funéraire, elle abrite, plus discrètement, la sépulture de l’Evêque Pierre Rodier, successeur du précédent.

Dans la Chapelle St Pierre le Tombeau de Pierre de Rochefort (XIVème) et (XIXème siècles)

L'évêque (1300)-(1321) descend probablement d'une famille hérétique de la Montagne Noire.

C'est sous son épiscopat que la Cathédrale St Nazaire reçoit la rosace Sud et que l'on termine la voûte du transept Sud.

Son tombeau se trouve dans la chapelle, qui date du (XIVème siècle), située entre la Nef et le Croisillon Nord.

Le type architectural de ce monument est assez rare en France (V. le Duc), appliqué contre le mur, il présente sur une surface verticale le développement de toutes les parties qui constituent le mausolée, avec soubassement, image du mort et dais. L'évêque est représenté appliqué contre le mur Ouest, au Centre debout, entouré de l'Archidiacre du diocèse Pons de Castillon et de l'Archidiacre Gasc de Rochefort.

Il est couronné par un dais plaqué. Le triptyque est surmonté de 3 Gâbles. L'évêque bénit de la main droite et tient sa crosse ouverte vers ses fidèles. Dans le soubassement, le cortège funéraire est figuré par des statuettes représentant 13 personnages, Prêtres, Chanoines et Clercs.

Sur le sol, la dalle funéraire, regravée au (XIXème siècle), laisse apparaître les armes de l'évêque, tandis que des anges encensent de part et d'autre l'effigie du défunt. Ce tombeau mesure 5 mètres de haut, les 3 niches ont une largeur de 1.m20 chacune et sont divisées en 3 étages, statuettes sous arcature, statues et gâbles.

La plus remarquable sculpture de St Nazaire, c’est au fond du bras Nord du transept, dans la 3ème et dernière Chapelle, qu’il faut aller la chercher, c’est une Pieta de pierre Polychrome qu’on date du (XVIème siècle), dont le visage pathétique rappelle celui de la célèbre N.D. de Grâce du musée des Augustins à Toulouse, qui est du (XVème siècle).

- la Pierre

Trois curiosités dans le bras Sud du transept, une épitaphe indéchiffrable du (XVème siècle), la "pierre du siège" du (XIIIème siècle), et la pierre tombale d’un Chevalier.

Cette pierre du siège, bas-relief qui est probablement un fragment de sarcophage, est ainsi appelée parce qu’elle montre un enchevêtrement de Combattants devant un rempart crénelé, on ignore de quel siège il s’agit, mais certains aimeraient bien qu’il s’agisse de celui de Toulouse en (1218) par Simon de Montfort, chef de la Croisade contre les Cathares, siège où il trouva la mort, frappé par un boulet de pierre lancé par une machine actionnée par une femme, selon la mémoire Occitane. Quant à la pierre tombale, ce n’est pas la sienne, contrairement à ce que certains guides indiquaient naguère, si son corps a bien reposé ici jusqu’en (1224), on a ensuite renvoyé cet indésirable dans son pays "à l’abbaye des Hautes Bruyères".

Il y a aussi une Cloche, déposée là, est-elle fêlée ? Elle date de (1531), elle est classée Monument Historique, son inscription signifie, "Le Christ est Vainqueur, le Christ Règne, le Christ Gouverne. Qu’il nous garde de tout mal. L’an (1531)".

- l'Orgue

En (1637), Monseigneur Vitalis de Lestang fait don à sa Cathédrale d’un Orgue Neuf, oeuvre du facteur Poitevin Crespin Verniole. Le buffet, partie centrale du grand corps actuel, est l’oeuvre de 2 artistes locaux, Jean Rigail et Jean Mélair. Entre (1680) et (1688), Jean de Joyeuse, organiste des lieux depuis (1677), refait à neuf la quasi totalité des tuyaux anciens, ne conservant que ceux de la façade et les 2 Sommiers principaux.

Entre (1772) et (1775), Jean Pierre Cavaillé agrandit l’instrument en le dotant d’un positf de dos dans lequel il enferme les jeux de Jean de Joyeuse. Le grand corps est augmenté des tourelles et plates faces latérales. Entre (1900) et (1904), Michel Roger refait toute la partie instrumentale en conservant toutefois une majorité de jeux anciens après l’avoir réharmonisée. A la fin des années (1960), l’orgue est en piteux état et Jean Costa le rend jouable. Le 25 Mars (1970), les buffets et la balustrade de la tribune sont classés Monuments Historiques. Le 8 Juillet (1970), la partie instrumentale comprenant des éléments de Verniole, Joyeuse, Cavaillé et Roger est classée Monument Historique. Entre (1982) et (1985), l’orgue est restauré par Bartholoméo Formentelli. Inauguration par Michel Chapuis le 16 Mai (1985).

Le Buffet à 2 Corps des (XVIIème) et (XVIIIème siècles). 3 tourelles et 2 plates faces au positif de dos, 4 tourelles arrondis et un tourelle en tiers point au centre ainsi que 6 plates faces au grand corps. Console en fenêtre. 4 Claviers de 48 notes 30 pour le Récit, et un pédalier à la Française de 28 marches. Transmissions mécaniques. Tempérament dérivé du mésotonique à 4 tierces justes. La = 415 Hz . 4 soufflets cunéiformes dont 3 anciens.

Haut de page

|