Glossaire -

Biographies

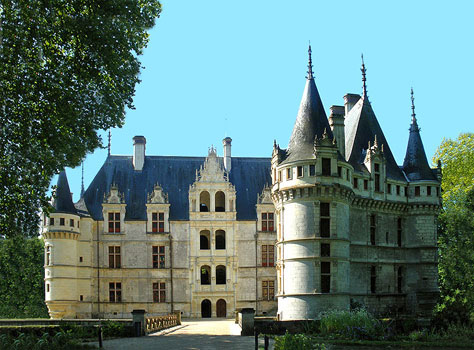

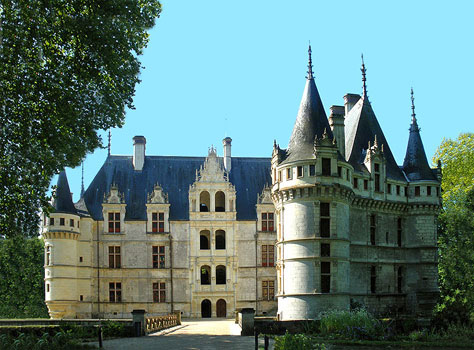

Photos- Azay le Rideau

- Présentation

- Présentation

* Style : Renaissance Française à inspiration Italianisante.

* Type : Château

* Début construction : (1518)

* Fin construction : (1523)

* Protection : Classé Monument Historique (1914)

- Situation

* Pays : France

* Anciennes provinces de France : Touraine

* Région : Centre Val de Loire

* Département : Indre et Loire

* Commune : Azay le Rideau

- Historique

Le 1er château Médiéval d'Azay fut construit aux alentours de (1119) par l'un des 1ers Seigneurs du lieu, Ridel ou Rideau d'Azay, Chevalier de Philippe Auguste, qui édifia une forteresse défensive censée protéger la route entre Tours et Chinon.

Il fut brûlé par Charles VII en (1418) lorsque le Roi, de séjour à Azay sur la route de Chinon, est provoqué par les "Troupes Bourguignonnes qui occupent la place forte". Le "Capitaine et 350 soldats" sont exécutés, et le village gardera d'ailleurs jusqu'au (XVIIIème siècle) le nom d'Azay le Brûlé, encore porté par une commune des Deux Sèvres. Martin Berthelot, maître de la chambre des Rois Charles VIII,

Louis XII, fit l'acquisition de la Seigneurie vers la fin du

(XVème siècle), Gilles son fils en hérite dans les années (1515), maire de Tours et "Trésorier des finances

Royales", il est autorisé par lettre patente du 4 Avril (1515) à reconstruire des fortifications.

Le domaine est acquis à la fin du (XVème siècle) par Martin Berthelot, "Maître de la Chambre aux Deniers du Roi", qui le cède à son fils Gilles dans les années (1515). Le château actuel fut bâti entre (1518) et (1523) par le Maire de Tours et Trésorier du Roi François Ier, Gilles Berthelot et par sa femme, Philippa Lesbahy. Il s'agit d'un des "Chefs d'oeuvre" de la 1ère "Renaissance Française". Les fondations à base de pilotis et de pierres de St Aignan sont réalisées sous la direction de Denis Guillourd. Philippa Lesbahy aidée par l'abbé Guillaume Artault, dirige l'essentiel des travaux en l'absence de son Mari. Gilles Berthelot n'est pas de la Noblesse, et l'aristocratie ne manque pas de l'accuser de malversations et d'avoir puisé dans le trésor de l'état.

Le Roi de france François 1er, en (1517), prête une oreille attentive

à ses dires et pour masquer sa banqueroute ainsi que ses dépenses continuelles, il lui faut des responsables, il envoie

son "Surintendant Général des Finances à Montfaucon se faire pendre", aujourd'hui le "canal St Martin". Gilles Berthelot prend

peur et s'enfuit vers Cambrai laissant le château d'Azay inachevé en (1528). Lorsqu'en (†1527), le cousin de Gilles Berthelot, Jacques de Beaune Semblançay, est exécuté, le couple décide de vider les lieux et de se rendre à Metz. Gilles Berthelot décèdera en (†1529) à Cambrai. Il mourut en exil sur les terres de Charles Quint. En juin (1523), le roi confisque le château inachevé. Bien que Philippa Lesbahy insiste pour garder son château, elle le perdra définitivement en (1535) lorsque le roi l'offre à l'un de ses Compagnons d'Armes, Antoine de Raffin, "Capitaine des gardes du corps du Roi, qui l'a accompagné à Pavie". Le château encore inachevé ne reçoit de son nouveau propriétaire que quelques aménagements et l'idée de fermer le château en Quadrilatère est abandonnée. L'édifice conservera désormais une forme en (L). Ses descendants l'occuperont jusqu'à la Révolution.

A cette

date, 2 ailes ont été construites,le corps principal

se trouve au Sud dans le fond de la cour, l'aile Ouest mène au

jardin par un passage voûté. On suppose que le projet

initial prévoyait une 2ème aile à l'Est mais elle n'a

jamais été construite. Quand Gilles prend la fuite le

château n'est pas comme aujourd'hui, certains bâtiments

Médiévaux subsistent à l'Est et au Nord, ses

parties ne seront détruites qu'à la fin du

(XVIIème siècle) ou au début du (XVIIIème siècle).

En (1791) le Marquis de Biencourt propriétaire transforme la

tour de l'aile Ouest en tour Renaissance et pour faire le pendant, il

construisit une tour à l'extrémité du corps du

logis principal. Le château est enfin achevé.

Tel

qu'il est le château est un exemple de l'art de la

"1ère Renaissance", les façades sont partagées

par le Quadrillage des moulures et bandeaux marquant les niveaux

horizontaux et par les pilastres les travées du soubassement aux

lucarnes à frontons. Les tours d'angles sont

d'élégantes tourelles suspendues, l'escalier à

l'Italienne à rampes droites, en 3 étages de loggias

dont les baies, en plein cintre et décalées d'un demi

étage par rapport aux travées de la façade, font

ressortir la construction comme un ornement majeur. Les emblèmes

des loggias, les initiales aux frontons, de François 1er et de

Claude de France, morte en (†1524), datent ce trésor

d'architecture.

- le Château

Le château ne sera en réalité occupé qu'à partir de (1547). La petite fille d'Antoine Raffin, Antoinette, ancienne Dame d'Honneur de Marguerite de Valois, s'y installe en (1583) et entreprend d'actualiser les décors de l'édifice avec l'aide de son époux, Guy de St Gelais. Son fils Arthus en hérite avec sa femme Françoise de Souvré, qui sera la gouvernante du futur Louis XIV. Louis XIII sera reçu par la suite au château le 27 juin (1619) et après lui, Louis XIV. Les Raffin puis leurs alliés en (1751), les Vassé, en seront propriétaires jusqu'en (1787), lorsque le château est vendu à Charles de Biencourt, Maréchal de Camp. Quatre générations de Biencourt au (XIXème siècle)

En (1791), le château "abandonné et très dégradé" est vendu pour 300.000 livres par Henry de Courtemanche au Marquis Charles de Biencourt (1747)-(1824), "Page des écuries de la Reine en (1761), Maréchal des camps et Armées Royales, député de la Noblesse aux États Généraux de (1789), puis de la Constituante" ses descendants le conserveront jusqu'en (1899). Il lui donne son aspect actuel en procédant à de profonds changements intérieurs et extérieurs. Époux depuis (1770) de Marie Jeanne Chauvelin de Beauséjour, le Marquis avait un hôtel rue de Richelieu à Paris. En (1824) il fit ajouter au rez de chaussée Sud du château un "Pavillon Chinois, détruit vers (1860) ?" et vers (1825) ou (1826) la Bibliothèque qui, comme le salon situé à l'opposé, fut décorée de lambris bas en bois mouluré surmontés d'une toile peinte à grands motifs végétaux.

Les Biencourt employèrent ici l'architecte Suisse Pierre Charles Dussillon, qui travailla également au château voisin d'Ussé et qui est l'auteur, vers (1835), de l'hôtel particulier du 14, rue Vaneau à Paris, dont la façade de Style Néo Renaissance fut ornée par le sculpteur Molknecht. Quelques pièces de la collection d'art du Marquis, un tableau de Salomon van Ruysdael, Vue de fleuve avec la ville de Weep vers (1650), ayant fait partie au (XVIIIème siècle) de la collection, a figuré à la "XXVème Biennale des Antiquaires de Paris" en Septembre (2010); Louis XIV franchissant le Rhin, de Adam François van der Meulen et une paire de tableaux, Louis XIV à la bataille de Bruxelles (?), et la Défaite du Comte Marsin près le canal de Bruges, atelier de Martin dit des batailles, les 3 toiles portant une étiquette de collection (?) gravée aux nom et armes du Marquis et restés dans sa descendance dans la région, ont passé en vente aux enchères publiques à Cheverny les 6, 7 et 8 Juin (2009).

Son fils Armand François Marie (1773)-(1854), garde de Louis XVI qui participa à la défense des Tuileries le 10 Août (1792), et qui, du fait de son mariage en (1800) avec la richissime Antoinette Marie d'Apchon, put constituer un des 1ers patrimoines fonciers de France. Maire de la commune d'Azay de (1825) à (1830), il entreprit la 1ère grande restauration du château : rétablissement des voûtes et des lucarnes, restitution des médaillons et insignes royaux de l'escalier, bûchés sous la Révolution ? - construction d'une nouvelle tour de style Renaissance, remplaçant le "Vieux Donjon", par l'architecte Dusillon. Il fait aussi élargir le terre plein dominant la rivière au Sud, créant ainsi une grande terrasse desservie depuis le salon par un perron, qui furent supprimés lors de la restauration du (XXème siècle). Dès (1840), le château est inscrit sur la liste des "Monuments Historiques", mais en (1845), les derniers "Vestiges Médiévaux" sont démolis pour laisser place à 2 nouvelles tours d'angle sur cour. En (1871), pendant un mois, il fut occupé par le Prince Frédéric Charles de Prusse, neveu du Roi de Prusse, et son état major, les Biencourt mère et fils se réfugiant alors dans les communs, il occupera aussi pendant 6 semaines avec ses soldats le village de St Patrice Indre et Loire et le château de Rochecotte. Prenant pour un attentat la chute fortuite d'un lustre dans les cuisines d'Azay où il soupait, le Prince faillit faire incendier le château, mais ses officiers l'en dissuadèrent.

- Au XXème Siècle

M. le Marquis de Biencourt entretient avec beaucoup de soin son château, on y visite surtout avec intérêt une collection de portraits historiques attribuée aux meilleurs maîtres. Cette série unique de 300 effigies, selon un inventaire réalisé au décès du marquis (1802) - (†1862), constituée en partie grâce à la fortune de son épouse depuis (1824), Anne Elie Marie de Montmorency, fait alors du "château l'un des plus beaux musées de France" de l'époque, et chose rare pour un bien privé sous le "Second Empire", ouvert aux visiteurs, cité par Adolphe Johanne dans son "Guide de la Loire et du Centre" (1868). Les appartements renferment une très riche collection de portraits historiques et plusieurs objets curieux, de jolis bahuts, une très belle tête en marbre trouvée dans une ferme. "La Marquise Douairière de Biencourt" mourut en (†1883); en (1898), ruiné entre autres par le krach boursier de l'"Union Générale" de (1882) et ne pouvant plus assurer l'entretien du domaine, son fils Charles Marie Christian (1826)-(1914) 4ème marquis et propriétaire depuis (1862), veuf jeune et ayant perdu ses 2 fils, est contraint de mettre en vente ce patrimoine; dans un 1er temps il vend le mobilier et les oeuvres d'art contenus dans le château.

Il vend ensuite la demeure et ses 850 hectares de terres dont un parc de 24 hectares, 12 fermes, 3 moulins à eau, qui sont acquis une 1ère fois en Mars (1899) pour 1.280.000 francs par un M. Larocque Latour, qui revend aussitôt 2 fermes, dans le but de le transformer "en Université destinée à de jeunes pensionnaires étrangers qui auraient étudié la Civilisation Français", mais il n'en pas les moyens financiers de son projet et s'avère insolvable; il est placé sous saisie par le "Tribunal Civil" de Chinon en (1902), qui ordonne une nouvelle vente du domaine, qui est revendu le 17 Juillet (1903) pour 517.000 francs à Jean Achille Arteau, "Avoué plaidant à Tours", homme d'affaires avisé qui conserve les vastes terres et bois de bon rapport, et susceptibles d'être valorisées, mais veut se défaire du château qui resta vide et de son parc, qu'il proposa à l'État.

Auparavant, lors des ventes du mobilier et des collections, la famille put acquérir certains oeuvres, ce qui permit plus tard à la Vicomtesse de Montaigne de Poncins, arrière petite fille du Marquis de Biencourt, de donner en (1939) au "Musée Condé de Chantilly" 52 portraits dessinés par les "Clouet, Corneille de Lyon, Holbein, Memling, Pourbus, Cranach, Rubens, Stella"; don qui, du fait de la "Seconde Guerre Mondiale", ne fut effectif que le 8 Septembre (1946). Par ailleurs le "Musée du Louvre" conserve 2 coffres en bois sculpté, dont un daté du (XVIème siècle), provenant du Château, "reprod. par Gustave Geffroy dans Le Palais du Louvre, architecture-mobilier-objets, collection "les Musées d'Europe", Paris, éditons Nilsson, s.d. - arch.pers." Son offre acceptée, le 11 Août (1905, M. Arteau vendait à l'État le château et une partie du parc pour 200.000 francs, grâce à un legs de l'industriel Léon Dru, l'ensemble fut classé "Monument Historique" le même jour, et un an plus tard y fut créé par décret un "Musée National de l'Art de la Renaissance", placé sous la double responsabilité du conservateur Xavier de Ricard et de l'architecte Jean Hardion. Depuis (1907) il a fait l'objet d'importantes restaurations. En (1939)-(1940), le château, en partie démeublé, abrita la "Direction Générale de l’Éducation Nationale" en repli comme les autres ministères français. Il est aujourd'hui géré par le "Centre des Monuments Nationaux".

- Extérieur

Azay le Rideau est l'un des châteaux les plus célèbres de la Loire. Relativement petit, le corps de logis s'articule en un corps principal et une aile en équerre, Quadrillés de bandeaux horizontaux, entourés par l'Indre et par un parc boisé. Chaque angle est pourvu d'une tourelle. Le centre du bâtiment est désigné par l'entrée monumentale, ainsi que par l'escalier d'honneur à rampes droites qui dérègle le rythme des fenêtres, il dispose en effet de 3 étages de baies jumelées formant des loggias et un fronton ouvragé, décalés par rapport au réseau des fenêtres du reste de l'édifice. Cet élément à grande valeur décorative est composé de plusieurs ornements à la mode Italienne, colonnes, pilastres, coquilles, médaillons. La "Salamandre de François Ier" et sa devise, "Nutrisco et extinguo".

La porte d'entrée, semblable aux arcs de triomphes romains est orné des initiales de Gilles Berthelot et de sa femme, tandis que la partie inférieure des baies est décorée de la "Salamandre et de l'Hermine", en référence au Roi François Ier et à son épouse Claude. Les volées portant le plafond de l'escalier d'honneur sont ornées de caissons encadrant des médaillons sculptés représentant des visages ou bustes de personnages vus de profil, certains du (XVIème siècle), série qui fut continuée par l'ajout de "la filiation des rois et reines de France de Louis XII jusqu'à Henri IV" commandée par Armand François de Biencourt. Les clés d'arc présentent des sculptures très travaillées. Cette inspiration Italianisante alterne avec des références féodales devenues éléments de décor. Ainsi, on observe la trace d'un chemin de ronde sur les murs extérieurs ou encore des mâchicoulis sur les toits. Tout cela mêlé à de hautes toitures, ornées de poivrières effilées et de longues lucarnes.

- Intérieur

L'intérieur reste celui d'un château de la "Renaissance Italienne", avec ses décors sculpturaux riches, où restent des traces de la "Renaissance Flamande" avec les tapisseries du (VIème siècle) et (XVIIème siècle) exposées dans plusieurs pièces du château. On note des "verdures d'Anvers et Tournai", des scènes de "L'Ancien Testament" tissés à Audenarde, "l'Histoire de Psyché" réalisée à Bruxelles, ou encore la tenture de Renaud et Armide, exécutée à Paris, dans les ateliers du faubourg St Marcel d'après des cartons de Simon Vouet. Le mobilier et le décor sont également très riches, chaire à dais en chêne de la fin du (XVème siècle), crédences, ainsi que plusieurs tableaux, dont une Dame au bain "Diane de Poitiers?" de François Clouet, le portrait de Catherine de Médicis, ou encore un tableau représentant la scène du "Camp du Drap d'Or".

L'intérieur est notamment constitué de plusieurs salons et appartements d'apparat, dont la plupart ont été redécorés dans le style "Néo Renaissance" au (XIXème siècle). Une "Chambre Blanche", meublée d'un lit de satin brodé de la fin du (XVIIème siècle) et de tapisseries représentant des scènes de chasse du (XVIIème siècle). ainsi qu'un portrait ornant la cheminée. La "Chambre Bleue", au 2ème étage, fut occupée par Louis XIII. Elle est notamment meublée d'un cabinet en poirier noirci orné de scènes gravées sur ivoire, représentant la guerre de Ans. La bibliothèque possède une cheminée, des lambris bas un riche décor mural, et abrite un ensemble de gravures plans et dessins montrant les différentes restaurations menées par les Biencourt. La salle à manger, le salon, ouvert par des vitraux du (XVIème siècle) et (XVIIème siècle), et orné de portraits Royaux et tableaux de la Renaissance et du (XVIIème siècle), dont un portrait de Diane de Poitiers tiré de l'atelier de François Ier, un portrait du Duc et de la Duchesse de Longueville, un portrait de Marie d'Autriche, soeur de Charles Quint, et de Catherine de Médicis. Cette salle possède une "Cheminée Monumentale" décorée d'une Salamandre.

Les appartements Royaux, composés d'une antichambre dans laquelle sont exposés des portraits représentant certains Rois de France comme François Ier, Henri III ou encore Louis XIII, et murée de tentures rouge et or. La grande chambre Royale, est décorée d'une tapisserie du début du (XVIIème siècle). La grande salle du 1er étage, est décorée de tapisseries du (XVIème siècle) et (XVIIème siècle), et d'une cheminée qui est ornée de la Salamandre de François Ier et d'une frise de feuillages. Les murs sont teints de bleu. Le "Cabinet Espagnol" du (XVIème siècle) et un autre Portugais du (XVIIème siècle).

La vaste cuisine voûtée en croisée d'ogives, est rehaussée au (XIXème siècle), et possède une cheminée qui est ornée du Sceau des Berthelot. La chambre du maître de maison, meublée et tapissée à la mode du (XVIème siècle). La salle de billard, beau meuble du (XIXème siècle), a une cheminée du (XVIème siècle), avec un moulage dont l'original est au château de Montal Lot. Cette salle est ornée de 2 tapisseries de Beauvais du (XVIIIème siècle), chasse au canard et Chasse au cerf.

- Jardins

Les jardins actuels ont été profondément réaménagés au (XIXème siècle) par les Biencourt, qui les redessinent en un grand parc paysagé.

Au Sud et à l'Ouest, ils sont dotés de 2 miroirs d'eau dans lesquels se reflètent les façades.

Le château a tout d'abord été classé "Monument Historique sur la liste de (1875), il a été déclassé en (1888) avant d'être reclassé par arrêté du 11 Août (1905) avec son parc et ses dépendances. Le dernier descendant de la famille Biencourt, ruiné céderas le château à l'Etat en (1905).

Haut de page

|

- Présentation

- Présentation