Glossaire -

Biographies

les Clunisiens -

Chronologie -

les Abbés

Photos

- Abbaye de Cluny

- Présentation

* Abbaye mère : Rattaché au Saint Siège

* Fondation : (909)ou(910)-(1130)

* Style dominant : Roman Cluny III

* Construction : (1088)-(1130)

* Etat : Ruines

* Protection : Classé Monument Historique

- (1862), (1902), (1960)

- Situation)

* Pays : France

* Région historique : Bourgogne Franche Comté

* Département : Saône et Loire

* Commune : Cluny

- Le Moyen Age

Dans

l'histoire du Moyen âge, vers (900), la France est dirigée par la dynastie

Carolingienne, mais sous la

pression des attaques Vikings et Sarrasines, l'autorité Royale s'est fortement

affaiblie et les Princes territoriaux et les Seigneurs ont pris leur Indépendance

de fait. L'effacement du pouvoir Royal est particulièrement prononcé au Sud et

le Mâconnais, où se trouve le site de Cluny, les Seigneurs Châtelains et immunistes

contestent le pouvoir et choisissent les Prélats. L'Église est prise dans le

Système Féodal et dans l'affrontement entre Moines et Evêques au sujet des dîmes.

Le Clergé Régulier est particulièrement touché par la crise, de nombreux

monastères sont victimes des raids Scandinaves et de l'accaparement des

Aristocrates. La crise est aussi morale puisque la règle de Benoît de Nursie

n'est plus respectée à la lettre. Écrite au (VIème siècle), la règle Bénédictine

prévoyait que les moines soient dirigés par un Abbé et qu'ils partagent leur

temps entre la prière et le travail manuel. Au début du (IXème siècle), Benoît

d'Aniane tente de la diffuser dans tous les monastères de l'empire Carolingien.

Mais le travail manuel est délaissé au profit de la prière. Les laïcs nomment

des Abbés qui leur sont fidèles et contrôlent par là même les domaines fonciers

des établissements réguliers.

- l'Acte de Donation

La charte de la nouvelle abbaye a

été rédigée au plus

tôt, en (909), aux assises de Bourges, en présence

de l'Archevêque de cette ville. C'est le 11 septembre (910),

le 3 des ides de Septembre, sous le règne du Roi

Carolingien Charles le Simple, que fut signé aux assises de

Bourges en présence de nombreux Seigneurs et

prélats, l'acte de donation par lequel Guillaume Ier, Comte

d'Auvergne, de Velay, de Mâcon, de Bourges et Duc

d'Aquitaine, soucieux du salut de son âme, cédait

aux apôtres Pierre et Paul, autrement dit à Rome,

sa "villa de Cluny et toutes les possessions attenantes, villages et

chapelles, serfs des 2 sexes, vignes et champs, prés et

forêts, eaux courantes et fariniers, terres

cultivées et incultes", à charge pour Bernon,

Abbé de Baume et de Gigny en Jura et co signataire, de la

charte, d'y fonder un monastère, avec 12 moines vivant

sous la règle de St Benoit. En stipulant que les moines éliront

librement leur Abbé et ne relèveront

que de la juridiction du Pape, la charte

octroyée par le duc Guillaume fait oeuvre révolutionnaire.

De cette charte fondamentale, modèle de

prévoyance et de lucidité politique qui

comportait, entre autres clauses, 4 décisions

Capitales :

- L'obligation

:

du strict respect de la règle de St Benoit,alternance du

travail et de la prière.

- L'exemption

:

de toute sujétion temporelle, de la part des Rois et des

Seigneurs, ainsi que spirituelle, de la part des Evêques,

hormis celle du Pape.

- La garde

: des apôtres "Pierre et Paul" et la défense du

souverain Pontife.

- L'obligation

: de s'adonner avec le zèle le plus ardent, selon

l'opportunité et les possibilités du lieu, aux

oeuvres de la miséricorde envers les "pauvres,

les indigents, les étrangers, les voyageurs" .

Guillaume renonce à tous ses droits sur Cluny et permet à l’abbé d'être choisi par

les moines. Il place la communauté monastique sous le patronage de l'apôtre Pierre

et Paul de Tarse, Cluny passe sous la protection directe du Pape, Serge III, à

l'époque. Le Comte impose enfin le respect de la règle Bénédictine et attend que

les moines prient pour son Salut.

"Je fais ce don stipulant qu'un monastère régulier devra être construit à Cluny

, dont les moines vivront en communauté selon la règle du bienheureux Benoît.

Que soit ainsi établi en cet endroit un asile de prières où s'accompliront

fidèlement les Voeux et les Oraisons. Que soit ainsi recherché et poursuivi,

avec une volonté profonde et une ardeur totale, le dialogue avec le ciel. Que

des prières, des demandes et des supplications y soient sans cesse adressées au

Seigneur tant pour moi que pour tous ceux dont j'ai précédemment évoqué la mémoire

"

Le choix du site de Cluny ne doit rien au hasard. L'ordre va connaître un essor inégalé qui conduira

à la plus grande Eglise de la Chrétienté, à une époque peu habituée à ce genre de

longévité, 6 grands Abbés et 6 seulement vont présider à la destinée

de Cluny pendant, (250) années. Ils étaient des hommes d'Exception et ils vécurent longtemps.

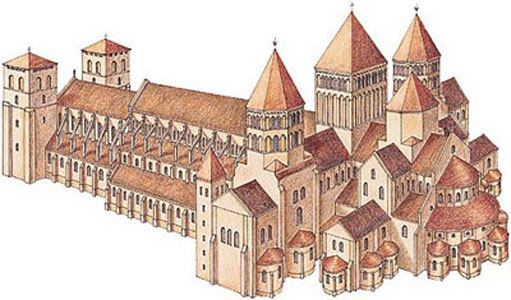

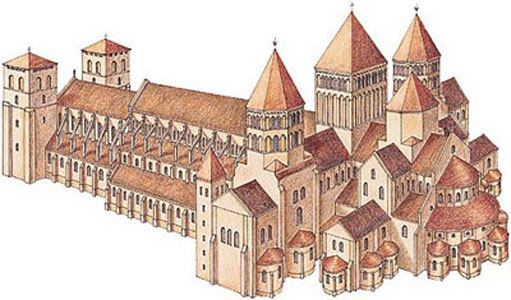

- les trois Abbatiales

C'est en l'An (910), le 11 Septembre que commence L'histoire de Cluny et de

ses 3 Abbatiales se confond avec celle de l'ordre Clunisien tout entier, même si l'architecture Clunisienne ne s'impose

pas aux dépendances de l'abbaye, respectant ainsi la diversité Régionale. La construction de ce qui sera Cluny I sera placé

sous l'autorité de l'Abbé Bernon, 1er Abbé de Cluny. En fait, le projet lui même est instruit (2) Ans plus tôt selon une

charte établie aux assises de Bourges. L'édifice sera achevé en (927) par le successeur de l'Abbé Bernon en la personne

de l'abbé Odon. C'est sous le ministère de l'abbé St Maïeul, 4ème abbé (954)-(994), que commence l'édification de

Cluny II . Consacrée en (981), elle reçoit des reliques de Pierre et de Paul qui font du monastère une petite Rome.

L'église n'est cependant achevée que vers (1002)-(1018), sous l'abbatiat d'Odilon.

Comme toujours, toute autorité s'instruisant à relever le flambeau des prédécesseurs, l'Abbé Hugues

de Semur entreprend en (1088) la construction de Cluny III , alors que l'ordre est à son apogée. Les travaux s'achèvent en

(1130), Cluny III est alors l'édifice religieux le plus grand jamais construit. Cette magnifissance ne sera pas remise

en cause avant la construction de la Basilique St Pierre de Rome en (1506). Forte d'une longueur exceptionnelle de

187 mètres, l'Abbatiale constitue un édifice imposant et gracieux à la fois, et les contreforts évidés qui viennent asseoir

cette masse, donnent à l'ensemble une silhouette peu commune du style Roman. Jusqu’au (XVIème siècle), elle fut la plus

grande Abbatiale de la Chrétienté, avec 5 Nefs et un grand Narthex, un double Transept et un Choeur auréolé de chapelles

Rayonnantes, 30 mètres de hauteur pour la voûte de la Nef centrale et davantage encore pour les Coupoles sous les

Clochers, elle offrait un somptueux écrin à la plus fastueuse des liturgies. La beauté et la richesse du chant

Grégorien rivalisaient avec celles du décor sculpté et peint. Cluny vit la construction de 3 Abbatiales

nommées respectivement: "Cluny I, Cluny II, et Cluny III".

- Cluny I

L'abbé Bernon, 1er abbé de Cluny, commence la construction de l'Abbatiale

Cluny I en (910). elle sera terminée sous son successeur Odon et dédicacée

avant (927).

- Cluny II

Le complexe monastique de Cluny II est connu grâce aux descriptions du Liber

Tramitis, un coutumier des années (1035)-(1040). Le 4ème Abbé de Cluny

(954)-(994), Maïeul de Cluny, construisit la 2ème Abbatiale à partir de (963), pour remplacer

le bâtiment précédent, devenu trop étroit, l'église Abbatiale est consacrée

en (981). Elle se caractérise par un chevet complexe avec plusieurs

Absidioles et une Galilée, avant nef, située à l'Ouest. Le développement du

chevet témoigne du développement de la liturgie et des pèlerinages. A la croisée

du transept, étroit, et du vaisseau central, large, s'élevait un haut clocher,

du type de celui qui subsiste à Chapaize. Cette disposition du clocher au dessus

de la croisée deviendra la règle quasi absolue pour toutes les églises Romanes de

la région.

- Ce qu'était Cluny III.

La construction de Cluny III , débute vers (1080) sous l'abbatiat de Hugues de Semur. Cette église,

aux dimensions peu communes pour l'art Roman, est achevée sous

l'Abbatiat de Pierre le Vénérable et consacrée en (1130). Son principal architecte est Hézelon de Liège. Sa construction

aurait pour origine le rêve d'un moine, Gunzo. St Pierre lui aurait demandé de dire à Hugues de Semur de bâtir une

nouvelle église. L'apôtre lui aurait inspiré le plan de la nouvelle abbaye, qui devait être apte à abriter 1 millier

de moines. Sans ce songe justificateur, Cluny III serait sans doute passé pour un projet trop orgueilleux. Le financement

de la construction fut en partie assuré par des dons de Ferdinand et Alphonse de Castille.

L'expansion de l'Ordre, le nombre de moines sans cesse croissant assistant aux

Offices, et les chantiers imposants ouverts dans toutes les abbayes rivales, voire

simples Prieurés, rendent obsolète l'Abbatiale de Maïeul, décrite comme bergerie

étroite et vétuste dans la Vie de St Hugues par Geilon vers (1115). En (1088) a

lieu la pose symbolique d'une 1ère pierre. En (1095), le Pape Urbain II consacre

2 pierres d'autel et 3 chapelles au milieu du chantier. La nef est fermée et

dédicacée en (1130), mais l'édifice est loin d'être achevé, le bras Nord du

transept, les tours et l'avant nef sont, au mieux, commencés à cette date. Tombé

en panne au cours de la 2ème moitié du (XIIème siècle), le chantier reprend au

début du (XIIIème siècle) et voit l'achèvement de l'immense avant nef en (1220) par

l'abbé Rolland Ier de Hainaut, en style Gothique. L'abbatiale devient alors, pour

(III siècles), le plus grand édifice religieux d'Occident,

jusqu'à la reconstruction de la basilique St Pierre de Rome en (1506).

L'Abbatiale, dans son ensemble, était longue de 187 mètres, 150 mètres pour l'église, 68 mètres pour la

seule nef, et 37 mètres pour l'avant nef. Un Déambulatoire orné de 5 Chapelles Rayonnantes, un double Transept de 59

et 73 mètres, comportant des Absidioles sur les façades Orientales, achevés en (1100). La Nef est en effet élargie par des collatéraux doubles,

mais sa voûte s'élève à 30 mètres sur 3 niveaux. Sa voûte brisée est soutenue par des arcs doubleaux, et des contreforts évidés.

La Croisée du grand Transept est surmontée d'une Coupole de 40 mètres de haut, surmontée d'une tour carré,

accompagnée de 2 tours sur les côtés, à couvrement Octogonal. De même, la croisée du petit transept est ornée d'un Clocher

d'un couvrement identique. La nef comportait 11 travées. Elle s'élargissait par des collatéraux

doubles. A l'extérieur, on pouvait observer la présence de contreforts évidés, ce qui est tout à fait Exceptionnel pour une église Romane.

De nombreuses églises Clunisiennes, parmi lesquelles on trouve Cluny II et Cluny III , comportaient une

avant nef, appelée Galilée, de 5 travées, ce qui prendra 12 ans à construire (1107)-(1115) et (6) ans à voûter, et de 2 étages, surmontée de tours et comprenant une Chapelle Haute, C'est donc un lieu de transition mais aussi de commémoration de l'apparition du <>Christ. C'est un lieu symbolique si l'on se réfère à l'éxégèse du mot Galilée. D'une part, la Galilée est la transition entre un mode de vie imparfait et un mode de vie parfait, la conversion, ou encore entre la vie et la mort. D'autre part, la Galilée signifie l'entrée dans le royaume de Dieu, le face à face avec Dieu, en référence à l'apparition du Christ aux apôtres en Galilée. C'est donc un lieu de Transition mais aussi de Commémoration de l'Apparition du Christ. La chapelle de l'étage servait à célébrer les nombreuses messes pour les Morts.

L'avant nef dont on voit aujourd'hui les restes, entreprise en (1135), dernier élément construit,

comportait 5 travées, ce qui prendra 12 ans à construire (1107)-(1115) et (6) ans à voûter.

Son élévation était à 4 niveaux pour les travées Orientales et à 3 niveaux pour les

3 travées Occidentales. Sa construction fut interrompue et achevée seulement au (XIIIème siècle), en style Gothique. Son

portail datait de (1230). Le tympan faisait 5 mètres de diamètre. Il se situait à la croisée des représentations

traditionnelles de l'Apocalypse et de l'Ascension. Inscrit dans une Mandorle soulevée par des anges, le Christ était

néanmoins entouré du Tétramorphe et des 24 vieillards. Au linteau, on trouvait la Vierge, les Apôtres et également la

scène des Saintes femmes au tombeau.

Les tours Barabans qui entouraient le portail, hautes de 50 mètres furent réalisées au (XIIème siècle) pour la tour Sud et

au (XIIIème siècle) pour la tour Nord. Le grand transept, à 4 Absidioles, avait une longueur de 75 mètres. Le petit transept,

de 59 mètres de long, ne comportait que 2 Absidioles. La croisée du grand transept était marquée par une coupole de

40 mètres de haut à l'intérieur, et par une tour carrée à l'extérieur. Cette dernière était flanquée de 2 tours,

à l'extrémité de chaque croisillon. Celles ci avaient à l'origine un couvrement semblable à celui des tours Barabans de

l'avant nef. Ce n'est que plus tardivement qu'elles ont reçu un couvrement en flèche Octogonale. On trouvait également un

clocher Octogonal à la croisée du petit transept. Le bras Sud du grand transept abritait la chapelle Jean de Bourbon

(XVème siècle), toujours visible aujourd'hui. Le Déambulatoire desservait 5 Chapelles Rayonnantes. Le cloître, très

riche, fut construit vers (1120)-(1122). Contrairement au cloître de Moissac, abbaye Clunisienne,

celui de Cluny comportait peu de chapiteaux historiés. On peut y voir l'effet des critiques de St Bernard.

- Cluny aujourd'hui

Les années qui suivront la "Révolution Française" vont sceller le destin

de l'abbaye de Cluny. En (1798), le domaine sera partagé en lots et vendu. Plus tard, suivra le démantèlement de ces

parcelles vendues sans scrupules aucuns par des marchands peu soucieux de la richesse d'un tel Patrimoine. Perdue à

jamais, ce bien inestimable sera réduit à l'état de carrière de pierres et ce n'est que bien des années plus tard,

après de nombreuses négociations du gouvernement de l'époque que la destruction du domaine sera stoppée. Il est bien difficile d'imaginer

aujourd'hui ce que fut cette gigantesque Abbaye. Aujourd'hui, il ne reste que des bâtiments construits au (XVIIème siècle) et au (XVIIIème siècle),

notamment un cloître, ainsi qu'une petite partie de l'Abbatiale dite Cluny III . Seul subsistent les bras Sud du grand et

du petit transept, ainsi que le clocher de "l'Eau bénite", qui coiffe

le croisillon Sud du grand transept. S'il est quasiment impossible de concevoir l'église dans sa longueur, les éléments

restants permettent d'avoir une idée de sa formidable élévation, tout à fait digne d'une Cathédrale Gothique.

Dans le bras Sud du petit transept, on trouve la chapelle Jean de Bourbon. Les statues qui l'ornaient

ont disparu mais on peut encore admirer les consoles de style Gothique Flamboyant. Les clefs de voûte sont ornées des

armes des Bourbon. Un Oratoire muni d'une cheminée et attenant à la chapelle permettait à l'abbé Jean de Bourbon de

suivre l'office divin tout en se chauffant, la fenêtre de l'oratoire qui donne sur la chapelle a des montants obliques

qui l'orientent vers le choeur. On peut voir aussi les restes des tours Barabans, qui encadraient le portail, et les

parties basses de l'avant nef, les bases de certains chapiteaux ont été dégagées. On trouve enfin quelques corbeilles

de chapiteaux au musée Ochier, du nom de celui qui les a exhumés et dans le cellier.

Le

musée d'Art et d'Archéologie de la ville, qui abrite d’innombrables éléments sculptés provenant de l’église et des

maisons Romanes de la ville, formant un gigantesque puzzle de pierres. La présentation d’images de synthèse de

l’église permet de mesurer ce que furent vraiment Cluny et son église disparue. La visite approfondie de Cluny

et le circuit à la découverte des nombreux édifices représentatifs du style de Cluny offriront des surprises à celui

qui saura se laisser tenter de le visiter. Détruite après la Révolution Française, les vestiges de l'Abbaye abritent

depuis (1901) un centre ENSAM formant des ingénieurs Arts et Métiers.

- Cluny, centre majeur de culture

L'abbaye constitua un foyer intellectuel et culturel important du (Xème siècle) au (XIIème siècle),

c'est Odon qui rassembla les 1ers manuscrits de la bibliothèque en rapportant

des livres provenant de St Martin de Tours. Les ouvrages conservés à Cluny

se multiplièrent rapidement grâce à l'activité du Scriptorium, on en connaît le

nombre 570 , grâce au grand catalogue (XIème siècle) et (XIIème siècle). La bibliothèque

conservait des oeuvres Patristiques et des Maîtres Carolingiens, parmi lesquels Jean

Scot Erigène. Sous l'abbatiat de Pierre le Vénérable, elle était plus

importante que celle du Mont Cassin, en Italie. On pouvait y trouver des textes

latins, "Tite-Live, Ovide, Cicéron", mais aussi des livres de Médecine ou de Musique.

C'est à Cluny que Raoul Glaber rédigea la plus grande partie de ses Histoires à

partir de (1031). Les abbés sont aussi des auteurs, Odon de Cluny produit une Vie

de Géraud d’Aurillac. Les moines Clunisiens écrivirent aussi des récits

Hagiographiques. La chancellerie de l'abbaye produisit plusieurs "Cartulaires" ainsi

que les coutumes de l'établissement. Le "Guide du pèlerin" a sans doute été écrit

par Aymeri Picaud au (XIIème siècle) à Cluny.

Cluny était aussi un centre d'études de 1er ordre. Le droit Romain est resté

vivant par l'étude de fragments de textes juridiques datant du règne de

Justinien Ier. Les thèses Néoplatoniciennes y ont survécu et ont nourri la

réflexion sur l'organisation de la société. Les chapiteaux du Déambulatoire de

l'Abbatiale de Cluny III figurent les arts libéraux, autrement dit les disciplines

enseignées au Moyen Age. Enfin de l'abbaye sortirent des personnages éminents tels

que le pape Urbain II.

- Héraldique

Blason de l'Abbaye de Cluny. Armes de l'abbaye de Cluny :

"de gueules, à 2

clefs d'or en sautoir, traversées d'une épée en pal, à lame d'argent, la poignée

d'or en pointe.

Les clefs et l'épée font référence respectivement à St Pierre et St Paul

auxquels l'abbaye est consacrée, les clefs en sautoir seraient une faveur Papale.

Haut de page

|