Glossaire -

Biographies

La Visite

Photos -

Ruines

- Une Abbaye Cistercienne

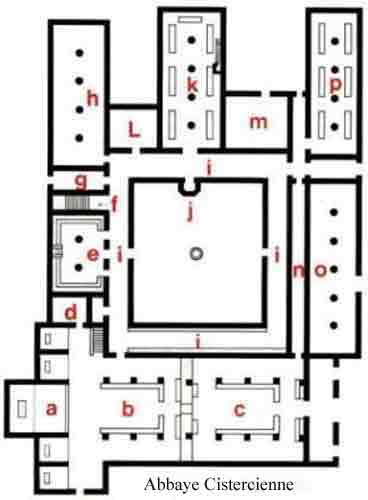

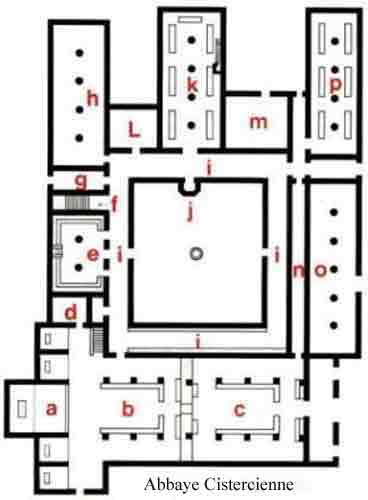

Pour ce qui regarde les abbayes Cisterciennes comme Vauclair, le plan type ci dessous nous donne une idée précise de la disposition habituelle des lieux.

Au centre, se trouve le cloître, espace carré ou rectangulaire à ciel ouvert qui est entouré de 4 galeries couvertes destiné à la circulation des moines.

Autour de cet espace central s'alignent les bâtiment essentiels où la communauté vit dans l'observance des prescriptions d'activités et d'horaire de la

Règle Regula.

De là l'expression, lieux régulier. Au Nord, il y a l'église, toujours orientée vers l'Est. Dans l'aile contiguë Orientale, nous trouvons successivement la sacristie et

l'Armarium, l'importante salle du chapitre, le parloir et la salle des moines scriptorium. A l'étage de cette aile se trouve le dortoir des moines.

Dans l'aile Sud, opposée à l'église, on trouve le réfectoire, le plus généralement perpendiculaire au cloître et flanqué de la cuisine et du chauffoir. L'aile Ouest,

enfin, était réservée aux frères Convers, réfectoire et grand cellier, dortoir à l'étage. Mais il ne s'agit là que du coeur du monastère. En réalité, une Abbaye Cistercienne

était une petite ville enserrée à l'intérieur d'un vaste mur d'enceinte. Outre les bâtiments cités plus haut, on touvait un noviciat, une infirmerie, des bâtiments

d'accueil, Porterie et Hôtellerie, et d'importants bâtiments de travail,granges, atelier, étables.

* A : Eglise.

* A : Eglise.

* B : Choeur des moines.

* C : Choeur des convers des moines.

* D : Sacristie et Armarium.

* E : Chapitre.

* F : Escalier du dortoir.

* G : Passage.

* H : Salle des moines.

* I : Cloître.

* J : Lavabo.

* K : Réfectoire.

* L : Chauffoir.

* M : Cuisine.

* N : Ruelle des convers.

* O : Cellier.

* P : Réfectoires des convers.

- Domaine de l'Abbatiale

Au delà des murs de l’enclos abbatial, 18 hectares, à cheval sur le plateau du Chemin des Dames, s’étend avant la

Révolution le domaine privé de l’abbaye qui comprend une forêt de presque 300 hectares, 1 moulin à vent, 2 moulins à

eau, les 2 fermes d’Hurtebise et du Moulin de Bas, 2 maisons au lieudit la Creutte et 24 maisons à la Vallée Foulon.

L’abbaye possède les droits de haute, moyenne et basse justice ainsi que les autres droits seigneuriaux.

Pour les services de l’abbaye, une quinzaine de domestiques, hommes et femmes, pour la plupart célibataires et non

imposables habitent Vauclair. Pour cultiver la petite vingtaine d’hectares de vignes exposées au Sud, l’abbaye emploie 21

ouvriers vignerons. Tous, ainsi que le berger et le garde bois, sont logés gratuitement par l’abbaye à la Vallée Foulon et

disposent d’un petit jardin et de 6 à 7 verges de chennevières au lieudit derrière l’étang du coqueron.

S'il existe une paroisse desservie par un religieux de l’abbaye, une municipalité n’est pas mentionnée à Vauclair la

Vallée Foulon avant l’édit de (1787) qui les rend obligatoires dans tous le Royaume. Cette municipalité comprend en (1789)

les sieurs Lapy, laboureur, fermier d’Hurtebise, Delamotte laboureur et meunier, Dubuf maître vigneron. Le

secrétaire greffier est Jean Pierre Boulanger, par ailleurs maître d’école également logé et payé par l’abbaye.

C’est donc dans un contexte bien particulier qu’est rédigé le 8 Mars (1789), sous le contrôle de Charles Louis Dequin,

notaire officiel de l’abbaye et lieutenant de la justice de Vauclair, le cahier de doléances de la communauté paroissiale.

Ce cahier est unique dans le département. Les habitants y déclarent en effet,

"qu’ils n’ont aucune plainte à formuler et qu’ils s’en rapportent en tout à ce qu’il plaira au Roi et à la Nation

de régler pour le bien général de l’Etat et celui des particuliers". Ce sentiment est il vraiment sincère ou ne

fait il que traduire l’étroite dépendance des habitants

vis à vis de l’abbaye. A l’opposé, le cahier de doléances de la paroisse voisine de Bouconville va jusqu’à réclamer, dans

son article 8 une réunion des maisons Religieuses et la vente des biens de celles qui seront vacantes

pour acquitter la dette Nationale.

La dépendance apparaît en tout cas très fortement au moment où la fermeture de l’abbaye est décidée. Le commissaire du

district de Laon constate le 13 Décembre (1790) que les habitants de la Vallée Foulon ne trouvaient de subsistance que dans

les services et les travaux que leur procurait cette abbaye, et qu’on ne peut maintenir cette commune qu’en donnant à ses

habitants les moyens de se fixer. Il propose alors que les maisons leurs soient louées provisoirement, jusqu’à leur

mise en vente définitive, par l’administration, avec une vache du cheptel abbatial et un petit bout de terrain. Quand aux

anciens domestiques de l’abbaye, ils recevront, pour la plupart, tout comme les anciens religieux, une petite pension de

la Nation en (1791) ou (1792).

On a au moment de la vente des maisons de la Vallée Foulon en (1792) quelques précisions sur l’aspect du village à l’époque.

Sur 24 maisons, 15 sont couvertes en tuiles et 9 en chaume. 11 sont constituées de 2 pièces seulement, 3 d’une pièce

unique. La plupart n’ont pas de four à pain, puisqu’il existe 1 four commun à 13 d’entre elles.

Les maisons de la Vallée Foulon sont vendues en 3 lots les 2 Juin (1792) 10 maisons, 20 Juin 7 maisons, et le 23 Juillet

7 maisons. Notons qu’à ce moment, la France vit dans l’angoisse de l’invasion étrangère, la Patrie est proclamée en

danger le 11 Juillet et qu’à Paris, l’émeute gronde contre la Monarchie. Dans la plupart des cas, les maisons sont

achetées par des habitants de la Vallée Foulon, seuls ou en association comme le permet la loi.

Les prix varient de 155 livres pour une maison de 2 pièces couvertes en paille à plus de 650 livres pour une maison de

3 pièces couvertes de tuiles.

La municipalité établie le 8 Frimaire an II 28 Novembre (1793) traduit la nouvelle réalité sociale après la vente des biens

nationaux. Elle se compose des citoyens Robert le maire, Lamand le procureur, Chotin le notable, et Bernier le greffier. Les

2 premiers> sont de nouveaux habitants qui ont acheté des biens nationaux sur le terroir, Louis Robert, ancien maréchal

ferrand à Ardon, est l’un des acquéreurs des bâtiments abbatiaux. Jean Bernier est l’ancien garde bois de l’abbaye devenu

garde des bois nationaux. En (1884), la commune de Vauclair, la Vallée Foulon n’a toujours pas de mairie ou de maison commune. Le conseil municipal

se réunit dans la maison du maire en fonctions. L’ensemble du village est détruit en (1917)–(1918). La commune de Vauclair la Vallée Foulon

est supprimée en (1921). Son terroir est partagé depuis entre Oulches et Bouconville.

- Chronologie

L'abbaye de Vauclair prospéra rapidement. Plusieurs seigneurs de la région, en particulier Gérard Enfant et Gautier, Comte de Roucy, ainsi que sa femme Ermengarde, comptèrent parmi les bienfaiteurs de l'abbaye naissante, dont Barthélémy de Jur, l'évêque de Laon, confirma la fondation en (1141).

* 1142 : Les recrues étaient déjà si nombreuses que l'Abbé Richard, un anglais lui aussi, fonda l'abbaye du Reclus, non loin d'Epernay, sur les bords du Petit Morin. Son nom lui vient d'un reclus qui vivait à cet endroit.

* 1143 : Le même Abbé Richard signa un accord avec Lambert, Abbé de l'antique et célèbre abbaye de Lobbes en Hainaut, au sujet de terres que les 2 abbayes possédaient au territoire de St Erme, où l'abbaye de Lobbes avait depuis longtemps fondé un prieuré.

* 1147 : L'Abbé Pierre 1er (1145)-(1147) obtint du pape Eugène III une bulle de confirmation de tous les biens de l'abbaye, bulle qui fut confirmée quelques années plus tard.

* 1148 : Par le pape Alexandre III, dont le texte était connu, mais dont l'original sur parchemin a été retrouvé en (1960) par le secrétaire de mairie de Monceau le Neuf et Faucouzy, utilisé comme couverture d'un vieux registre des délibérations de la commune.

* 1159 : L'Abbé Francon de Lobbes donna à l'abbaye de Vauclair tout ce que possédait son Abbaye à Oulche et dans les environs, moyennant un cens annuel de 4 muids de vins, à livrer aux moines du prieuré de St Erme.

* 1167 : L'Abbaye de Vauclair essaima encore en Champagne, non loin d'Epernay, près des sources du Surmelin, au milieu d'un bois de charmes, d'où le

nom de la Charmoye donné à cette fondation, qui avait été demandée par Henri, Comte Palatin de Champagne. Avec le Reclus, ce furent les 2 seules Abbayes filles de Vauclair.

* 1176 : L'Abbé Rodolphe (1156)-(1178) fit un échange de terres avec l'Abbé Jean de Lobbes. Il s'agissait d'abord de St Erme, où les 2 Abbayes avaient des possessions. La dîme que l'église de St Erme percevait sur ces terres fut cédée à l'Abbaye de Vauclair, moyennant un cens annuel d'un muid et demi de froment. Par ailleurs l'Abbaye de Lobbes céda à Vauclair des terres situées au territoire de Ste Geneviève, près de Rozoy sur Serre, moyennant un cens annuel de 3 setiers de froment, mesure de St Erme.

- La communauté religieuse dans la révolution

Alors qu’en mars (1789), au moment des élections aux Etats généraux, il avait participé à l’assemblée du clergé de Vermandois,

l’abbé Bricart est remplacé avant la fin de l’année par l’abbé Goubeaux dans des circonstances qui n’ont pu pour l’instant

être élucidées. Ce changement est il à mettre en relation avec les événements qui bouleversent la vie des abbayes à l’automne

(1789). A partir de Novembre (1789), l’abbaye qui a dû vendre une partie de son argenterie pour acquitter la contribution patriotique,

se trouve placée sous tutelle. Sa gestion est contrôlée par les autorités civiles. Le Directoire du district s’efforce de

faire rentrer les créances dues à l’abbaye, ce qui provoque de nombreuses réclamations. Il choisit la modération pour éviter que les

créanciers ne regrettent l’ordre ancien.

Le décret de Février (1790) qui supprime les voeux monastiques prévoit aussi le maintien de quelques abbayes pour accueillir

les religieux qui souhaitent toujours vivre en communauté. Malgré une pétition faite en ce sens pour Vauclair par les

municipalités voisines 5 Juillet (1790), la fermeture de l’abbaye est décidée.

Dès le 11 Octobre (1790), 2 religieux demandent à quitter l’abbaye pour retourner dans leurs familles respectives. Début

Janvier (1791), il n’y a plus que 12 religieux qui désignent l’un d’entre eux pour indiquer, comme la loi les y oblige, les

lieux où ils comptent se retirer, malheureusement ce document n’a pas été retrouvé.

Le 11 Février (1791), les 12 religieux restés à Vauclair reçoivent le 1er quart de la pension que leur verse désormais

l’Etat, 6.000 livres par an pour l’abbé, 900 ou 1.000 livres pour un religieux. Les 2 religieux qui sont aussi curés

d’Ailles et de Vauclair perçoivent à la fois leur traitement de curé et la moitié de la pension.

C’est fin Février (1791) que l’abbaye est complètement évacuée. Un gardien des bâtiments est nommé et payé par

l’administration. Les manuscrits et les volumes de la bibliothèque sont transférés à Laon en Avril (1791). Les bâtiments

abbatiaux sont vendus le 28 Juillet (1791).

En l’état actuel des recherches, il est impossible de connaître le devenir de chacun des membres de la communauté de

Vauclair après la fermeture de l’abbaye.

On perd rapidement la trace des responsables de l’abbaye. L’abbé Goubeaux a été accusé en Novembre (1790) par le district de

Reims de détournement de 6.000 livres qu’il avait déposés chez un chanoine de la ville. Cette somme qui avait été saisie en

Février (1791) est restituée à Goubeaux par ordre du Roi le 24 Février (1792). Quand au prieur Dom Jacquemart, le district de

Laon lui accorde en juillet (1791) un secours de 400 livres pour aller prendre les eaux à Bourbonne Haute Marne.

Plusieurs religieux ont profité de la suspension des voeux décidée par l’Assemblée pour rentrer dans leurs familles,

2 demandes signées ont été retrouvées. D’autres sont devenus curés. 6 ex religieux desservent ainsi après (1791) des paroisses plus ou moins voisines de leur ancienne abbaye, Vauclair et

Ailles déjà desservies avant la Révolution, mais aussi Neuville sur Ailette, Cerny en Laonnois, Bourg et Comin, Coucy les

Eppes. Ceux là au moins appartiennent au clergé constitutionnel favorable à la Révolution, 3 serments ont d’ailleurs

été retrouvés. Plusieurs sont même nommés en remplacement de curés démissionnaires ou même destitués par les autorités

pour non acceptation de la constitution civile du clergé.

Le destin de 3 d’entre eux seulement nous est complètement connu. Thomas Regnault, qui a desservi depuis (1780) la cure

de Vauclair au moins jusqu’en (1793), est décédé à Vauclair le 12 Prairial an IV 30 Mai (†1796); l’acte de décès porte la

mention ci devant religieux de Vauclair. Antoine Belot, est toujours curé d’Ailles, cure qu’il dessert depuis (1782)

quand il meurt dans cette commune le 14 Décembre (†1807). Quand à Charles François Frion, nommé curé de Neuville en (1791), il

dépose vraisemblablement ses lettres de prêtrise au moment de la déchristianisation en (1793) et il devient alors officier

public, puis agent national. Il est encore adjoint au maire d’Ailles en (1805). Il meurt à Ailles le 30 Novembre (†1811).

Entre temps, il s’est marié, épousant Marie Jeanne Béguin.

Dans leur relative diversité, ces 3 destins individuels sont ils représentatifs de ceux des hommes qui, plusieurs années

auparavant, avaient choisi de vouer leur vie à Dieu au fond du vallon de Vauclair.

- Quelques grands abbés

Nous trouvons toute une série d'abbés qui eurent la confiance du chapitre général et furent chargés d'importantes missions.

* 1526 : l'abbé Marin Berthain (1522)-(1579) fut délégué pour visiter et réformer l'abbaye de Bohérie, non loin de Guise, de

concert avec les abbés de Vaucelles, d'Ourscamp, de Signy, de Longpont et de Valroy. C'est le même abbé qui fit réparer, et a

consacrer de nouveau l'église le 16 Juin (1540). Il fit également exécuter des travaux de réparations dans les lieux réguliers.

Notons aussi qu'il obtint du pape Paul II, en (1547), le privilège des Pontificaux, c'est à dire "l'usage de la Mitre, de la Crosse et de l'Anneau".

* 1557 : C'est encore Jean Galland qui, mérita les éloges du chapitre général, qui lui confia, ainsi qu'aux abbés de

Clairvaux et de Sept Fons, la visite et la réforme des monastères de "Champagne, de Brie, de France, de Normandie,

d'Aquitaine, de Bourbonnais et d'Auvergne".

* 1567 : c'est l'abbé Guy le Cornuat (1562)-(1599) qui reçut, en même temps que les abbés de Clairvaux, de Morimond, de la Chalade et de l'Isle en Barrois, le pouvoir de visiter tous les monastères de moines et moniales en tous pays. Il fut

ensuite spécialement chargé de visiter les monastères de "Brie, de Picardie, de Thiérache, d'Artois, de Hainaut, de Flandre

et de Hollande".

- Dom Martène

Au commencement du (XVIIIème siècle), le prieur de Vauclair, Dom Jean Baptiste de Noyville (1712) travailla avec Dom Denis de Ste Marthe à l'édition des oeuvres de st Grégoire le Grand, qui parut en (1705), et sa collaboration fut fort appréciée.

C'est à cette époque que Dom Martène visita l'Abbaye de Vauclair au cours de son voyage littéraire. Voici ce qu'il en dit :

"Il y avait longtemps que nous souhaitions voir cette abbaye à cause de la réputation qu'elle s'est acquise par sa

régularité. Car après la Trappe, Sept Fons et Orval, elle passe pour une des mieux réglées de l'ordre de Cîtaux.

Elle est au diocèse de Laon, à 4 lieues de la ville, dans une solitude assez agréable. L'église est assez belle et

fort propre. J'en dis autant de tous les lieux réguliers où il est aisé de s'apercevoir que c'est une maison réformée.

On nous fit voir une très belle croix d'or ornée d'un très beau filigrane, et enrichie de beaucoup de pierres précieuses.

Je ne parle point de la Coule de St Bernard, qu'on conserve à Vauclair. Nous passâmes le reste de la journée dans la

bibliothèque, qui est vaste et très belle, et toute remplie d'excellents livres très bien conditionnés. Il y a aussi un

grand nombre de manuscrits fort bons, la plupart des ouvrages des St Pères".

La bibliothèque de Laon possède encore plus d'une centaine de ces manuscrits, dont plusieurs sont fort beaux.

Haut de page

|

* A : Eglise.

* A : Eglise.