Biographies -

Glossaire

Les Bâtiseurs -

Le Gothique -

Glossaire

Le Labyrinthe -

La Clef

Photos

- Origine du mot Cathédrale

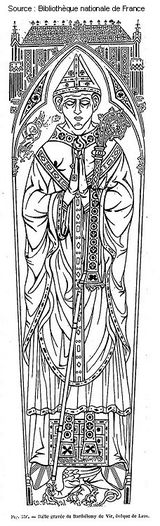

L'évêque

et la cathédrale, les 2 termes sont étroitement

liés par l'étymologie, cathédrale dérivant

de cathédra qui désigne le siège à dossier

sur lequel s'assoit l'évêque dans son église, et

qui symbolise à la fois son autorité et sa

présence dans le lieu. Apparu à l'époque

Carolingienne, le terme Cathédrale s'impose

définitivement au détriment des autres expressions,

telles que "mater ecclesia ou ecclesia major, voire ecclesia" simplement,

au cours du (XIIIème siècle), au moment où

s'élèvent de terre dans les villes de France ces immenses

vaisseaux de pierres Gothiques, devenus depuis lors l'archétype

de l'église épiscopale.

Cela

entraîne d'ailleurs quelques abus de langage, comme par exemple

l'habitude de donner à la collégiale de St Quentin, le

nom de Cathédrale, car, ce n'est pas la taille qui fait la

Cathédrale. Au niveau de l'architecture, rien ne permet de

distinguer la Cathédrale d'une autre Eglise. Confusion

renforcée par le fait que la suppression d'un diocèse

n'entraîne pas la disparition du titre de l'église. Ainsi,

la Cathédrale de St Omer n'est plus qu'une église

Paroissiale depuis (1790), et ce n'est qu'en (1553) que cette Abbatiale

(XIIIième siècle) ? (XIVème siècles) accueillit le

siège d'un Diocèse, après que Charles Quint ait

rasé Thérouanne. fait, sur le plan architectural, rien ne

distingue en théorie la cathédrale d'une autre

église.

Encore

de nos jours souvent absent de sa cathédrale,

l'évêque n'a jamais été aussi présent

dans son église qu'aujourd'hui, car par le passé son

absence était la norme. Cette situation eut de nombreuses

conséquences dans l'organisation et l'utilisation du lieu de vie

et de culte qu'est la cathédrale.

L'office

d'évêque, epicopos, dans l'Eglise est très ancien

puisque le "Nouveau Testament" en fait mention sans clairement toutefois

en préciser le rôle "Philippiens I,1; Actes XX, 28; ler

Timothée III, 2; Tite l,7". Sa fonction parmi le collège

des clercs se précise avec les Pères du (XIème

siècle), qui comme Ignace d'Antioche voient en

l'évêque à la fois le 1er Pasteur, le

représentant de l'Eglise face à l'extérieur

symbole de l'unité du peuple chrétien. Cyprien de

Carthage résume cela en déclarant, "l'évêque

est dans l'Eglise, et l'Eglise est dans l'évêque". Cette

double fonction de guide et de représentant les pousse à

insister sur le devoir d'obéissance envers

l'évêque, et permet de mieux comprendre aussi toute la

symbolique qui se développe autour de son église, lieu de

réunion et d'union du peuple chrétien rassemblé.

Si

la fonction liturgique et pastorale de l'évêque a peu

évolué jusqu'à nos jours, son rôle dans la

société a été plus mouvementé. La

victoire du Christianisme fit de l'évêque une

personnalité Publique. C'est aussi à cette époque

qu'apparaissent le 1ères églises épiscopales,

et que commence donc la relation entre l'évêque et la

cathédrale. Cette relation a varié selon les

périodes et s'est transformée en fonction de

l'évolution de la société et du peuple

chrétien. Car l'évêque n'est pas seul dans sa

cathédrale, c'est pourquoi il semble utile d'envisager l'action

de l'évêque dans sa cathédrale en fonction des

acteurs en présence.

- un Groupe de bâtiments

C'est

à la suite de l'édit de Milan (313) qu'apparurent les

1ers bâtiments cultuels publics chrétiens. Le concile

de Nicée (325) institua la règle de

l'évêché urbain installé dans la

cité. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on peut

parler de Cathédrale. Ce n'était pas alors une

église unique, mais un groupe bâtiments, composé de

2 églises et d'un baptistère. Vers (403), Paulin de

Nole décrit ainsi le groupe Cathédrale

élevé par son ami Sulpice Sévère. Le

temple a 2 toits, de même qu'il y a 2 Testaments dans

l'Eglise, mais l'Ancien Testament s'unit au Nouveau dans la grâce

du Christ et c'est pour cela que la fontaine a été

placée au milieu. L'existence des 2 églises semble

s'expliquer par la division de la communauté entre

Fidèles et Catéchumènes, la position de la piscine

baptismale au centre prenant alors son sens.

Dans

des cités désertées par des familles

sénatoriales préférant résider dans leurs

domaines ruraux, les évêques étaient la seule

autorité publique significative, et l'érection du groupe

cathédrale en fit souvent les principaux bâtisseurs de la

ville. Peu à peu, l'évêque accrut son pouvoir

temporel sur la cité. Déjà reconnu par Constantin

arbitre en cas de conflit, il détint bientôt un

véritable pouvoir juridique. Prenant soin des murs de

l'enceinte, des bâtiments publics, il joua aussi un rôle

Energétique.

Grégoire

de Tours se fit ainsi un devoir de reconstruire sa Cathédrale

après un incendie, de restaurer le Baptistère et de

fonder plusieurs églises. Les nobles laïcs

s'intéressaient peu à la Cathédrale,

préférant concentrer leurs dons dans la fonction et

l'enrichissement d'Abbayes. De ces cathédrales primitives, il ne

reste que peu de traces, car elles ont toutes laissé place

à des édifices plus récents, et seule

l'archéologie permet actuellement de les connaître.

Ces

édifices plus récents sont nés pour la plupart aux

(XIIème siècle) et (XIIIème siècles), vague majeure de

construction de Cathédrales. Pour pallier la

vétusté des locaux, ou pour réparer après

un incendie, voire simplement par goût d'imitation et de

modernité, comme à Paris où le projet de Notre

Dame est mis en oeuvre (20) ans après un important

embellissement, on commença à ériger ces

églises géantes que sont le cathédrales Gothiques

du bassin parisien.

Désormais,

il n'y eut plus qu'une seule église, l'habitude des

cathédrales doubles ayant disparu avec les progrès de la

christianisation des populations. Peu à peu, une des 2

églises concentra les honneurs et les embellissements, devenant

plus grande que l'autre après chaque

réaménagement. A Paris, à la suite de invasions

Normandes, on ne prit même plus soin de relever St Etienne

à côté de Notre Dame. Cependant, cette tradition

perdura dans certains lieux, à Lyon par exemple, jusqu'à

la fin de l'Ancien Régime, une petit église resta

adossée à la cathédrale St Jean. Dans le Midi, on

conserva l'usage d'églises doubles, l'une étant

réservée aux chanoines l'autre aux paroissiens.

- les Chanoines et l'Evêque

L'institution

Canoniale est aussi ancienne que l'épiscopat, et si l'expression

"canonicus" n'apparaît dans les textes que vers (535), c'est

simplement parce que le développement du clergé rural

obligea à désigner d'un terme spécifique les

religieux gravitant autour de l'évêque et l'aidant dans

ses fonctions sacerdotales. Les chanoines ont, semble t-il, très

tôt partagé la vie de l'évêque, comme en

témoignent les exemples de St Augustin d'Hippone et d'Isidore

de Séville. Mais il faut attendre la période

Carolingienne pour voir triompher le principe d'une vie en commun pour

l'ensemble de ces clercs. En (816), le concile d'Aix La Chapelle

diffusa une règle de vie pour les chanoines avec obligation de

la clôture. Cette décision législative

répondait à une attente de l'épiscopat de

l'époque, comme l'atteste le développement dans les

diocèses de la règle instituée pour ses chanoines

par l'archevêque de Metz, Chrodegang, au milieu du

(VIIIème siècle). Il s'agissait avant tout de parfaire la

pratique du chant Romain par ces clercs dont la fonction principale est

liturgique.

L'institution

Canonicorum, bien que plus souple que la règle

Bénédictine, s'imposa mal dans les chapitres. Sa

souplesse même, par exemple la "possibilité pour les

malades, les clercs enseignant, etc, de ne pas vivre dans le

cloître" renforçait les dérogations et

dévalorisait son contenu aux yeux de chanoines craignant de

passer pour des moines de 2ème ordre. Cependant, au fil des

(IXème siècle) et (Xème siècles), l'institution structura,

même si les maisons individuelles étaient

préférées au cloître. Obligés de

fournir un revenu à leurs chanoines, les évêques

tendaient de plus en plus à leur donner une mense propre qu'ils

géraient en toute indépendance. Celle ci était

à son tour partagée en prébendes selon le nombre

de chanoines. Poussés par Réforme Grégorienne, les

évêques tentèrent de réintroduire une vie

communautaire au sein des chapitres.

L'évêque

Manfred augmenta ainsi les revenus de celui de Béziers et

construisit 2 blocs de maisons au Nord et à l'Est de sa

cathédrale. Des cloîtres furent aussi érigés

à Auch et Carpentras. Malgré l'ardeur apostolique de ses

auteurs, ce principe ne réussit pas à s'imposer.

Dès le milieu du (XIIème siècle), à

quelques exceptions près comme le chapitre d'Uzès, la

plupart des chanoines avaient regagné les maisons l'enclos

canonial.

- le Rôle du chapitre

Disposant

de ses propres revenus, le chapitre gagna en autonomie et en

importance. Il devint un acteur de la cathédrale avec lequel

l'évêque eut de plus en plus affaire dans la

réalisation de ses projets architecturaux, d'autant plus que

l'évolution économique ne lui permit plus d'agir seul.

Ainsi, à Beauvais en (1225), Milan de Nanteuil signa avec son

chapitre une charte répartissant le financement de la

construction de la nouvelle cathédrale. A Toulouse et à

Narbonne, le chapitre devint le principal entrepreneur du chantier,

même si l'évêque restait à l'origine du

projet. L'édification de la cathédrale de Narbonne a

laissé de nombreux documents permettant d'avoir une idée

du montage financier et du contrôle des travaux, en (1267),

l'archevêque Maurin et le chapitre s'accordaient sur leurs

contributions respectives à l'oeuvre nouvellement

commencée, le prélat s'engageait à verser 5.000

sous par an, tandis que les chanoines donneraient 50 livres, le

revenu des annates étant consacré à l'oeuvre.

La

gestion des travaux était partagée avec les chanoines, au

sommet, 2 chanoines ouvriers, contrôlaient les finances de la

fabrique. Ils étaient élus pour un an par

l'archevêque et le chapitre. Si la contribution de

l'évêque était importante au commencement, comme le

prescrivait le droit canon, il devait manifester son aval à la

construction d'un nouvel édifice religieux par un don, elle se

réduisit drastiquement par la suite. Les successeurs de Maurin

ne donnèrent plus que pour la construction de parties bien

définies de l'édifice, ainsi Pierre de Montbrun

bâtit la chapelle St Pierre pour y établir sa

sépulture. Ils manifestèrent même un certain

désintérêt pour l'achèvement de la

réalisation, comme en témoigne leur passivité face

au procès qui opposa au (XIVème siècle) le

chapitre et les consuls de la ville, quand la poursuite de la

construction menaça la muraille de la cité.

Le

cas de la réalisation du choeur Gothique de St Etienne de

Toulouse illustre le même rapport entre, évêque et

chapitre dans la construction de la cathédrale. Mais, il permet

aussi de comprendre qu'il est délicat de savoir quelle

était la part réelle de l'évêque dans

l'entreprise. Une tradition reprenant la "Galliia Christiana", recueil du

(XVème siècle), attribuait à l'évêque

Bertrand de L'lsle Jourdain l'érection du choeur à partir

de (1272). Or, les sources du (XIIIème siècle) ne

décrivent à aucun moment Bertrand comme un grand

bâtisseur. D'ailleurs dans son testament de (1279), il ne

léguait que 500 livres pour l'oeuvre de la cathédrale

auxquelles s'ajoutaient 100 livres pour l'ornementation, alors que sa

fortune personnelle est estimée à 120.000 livres. (7)

ans plus tard, il augmenta sa dotation, offrant 1.000 livres pour la

chapelle des St Simon et St Jude. Et de fait, cette chapelle, qui se

situe dans l'axe de l'église, est ornée à la

croisée d'ogives d'une figure d'évêque,

probablement Bertrand lui même. Ainsi, à la lumière

des sources contemporaines, il faut réviser à la baisse

l'action de cet évêque, car si le projet de St Etienne a

été arrêté vers (1270) et ne fut que peu

modifié par la suite, la construction du choeur s'étira

jusqu'en (1370).

La

vie liturgique des chanoines, clergé spécifique de la

cathédrale, est rythmée par les heures Canoniales:

"matines, laudes, messe, vêpres, complies", auxquelles s'ajoutent

"prime, sexte et none, le Dimanche". C'est pour protéger leur

prière qu'une clôture et un jubé furent

dressés autour du choeur de l'église toujours

animée. L'évêque, lui, était rarement

présent, comme en témoigne les "libri ordinarii" livres

des coutumes liturgiques de l'église, qui prévoient

souvent même pour les grandes cérémonies

l'hypothèse de l'absence de l'évêque. Au

(XIVème siècle) encore, la possibilité offerte par

Pie V aux diocèses ayant une liturgie ancienne de plus de

(200) ans d'adopter la liturgie Romaine qui était suspendue au

consentement du chapitre.

Les

vicissitudes du mode de choix de l'évêque avaient

d'ailleurs totalement dépossédé celui ci de sa

cathédrale à partir du (XIVème siècle). Si

les chanoines perdirent au (XVème siècle) le droit

d'élection épiscopale, la perte de ce privilège au

profit du Roi de France renforça l'absentéisme des

nouveaux prélats qui, serviteurs du souverain, recevaient leur

siège comme une récompense. Accaparés par leurs

obligations auprès du Roi, ils séjournaient peu dans leur

diocèse, d'autant plus que souvent ils cumulaient les

bénéfices. Ainsi, au (XVème siècle), le

fameux Pierre Cauchon, juge de Jeanne d'Arc, ne se rendit jamais dans

les évêchés de Beauvais et de Lisieux. Si la

Réformation Catholique voit l'apparition d'une

générations d'évêques compétents et

consciencieux, elle ne modifia en rien l'équilibre au sein de la

cathédrale, qui resta avant tout l'église des chanoines

jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

- la Révolution Française

Institution

communautaire et religieuse, le chapitre cathédrale fut

balayé par la Révolution françaises.

Privées de revenu à la suite de la nationalisation des

biens du clergé le 2 Novembre (1789), les communautés

Canoniales connurent les affres de la division entre constitutionnels

et réfractaires et subirent les violences des vagues

anticléricales, qui marquèrent la France à partir

de (1792). Si la chute de Robespierre mit fin à l'engrenage

d'une Révolution prise dans un vertige de pureté,

l'Eglise catholique, trop liée au parti monarchiste, ne retrouva

la paix et la sérénité que sous le consulat.

Divisée, ébranlée mais respirant d'un nouveau

souffle, elle trouvait là un cadre nouveau, apte à la

reconquête des âmes.

Le

Concordat, signé le 11 Juillet (1801), entérina

définitivement l'adoption du découpage département

pour les diocèses réduisant ainsi leur nombre à

60 pour la France actuelle. Pour éviter une querelle entre

constitutionnels et réfractaires, tous les évêques

furent appelés auparavant à démissionner, et les

nouvelles nominations furent l'occasion d'un profond renouvellement du

corps épiscopal. Devant prêter serment de

fidélité, entre les mains du 1er consul, les

évêques devinrent comme les curés de paroisse des

fonctionnaires. Le concordat rétablit aussi les chapitres

canoniaux, mais privés de revenus, sans pouvoir auprès

d'un évêque nommé par l'Etat, les chanoines

n'eurent plus désormais de poids dans la gestion de la

cathédrale. L'évêque n'en fut pas libre pour

autant, car l'Etat était devenu propriétaire des

édifices cathédrales dont le prélat n'avait que

l'usufruit cultuel, et leur gestion incomba désormais au Service

des bâtiments diocésains.

L'évêque doit donc

composer avec les architectes de l'administration publique,

ancêtres des architectes des Monuments Historiques, ils

marquèrent souvent profondément le visage de nos

cathédrales, le plus célèbre d'entre eux

étant Eugène Viollet le Duc (1814)-(1879). Le patrimoine

cultuel avait particulièrement souffert pendant la

période révolutionnaire. Les flambée de violences

antireligieuses ou anti monarchiques mirent à mal nombre de

portails, et à partir du Directoire les coups de pioches

d'entrepreneurs mercantiles démolirent plusieurs édifices

comme la cathédrale de Cambrai de (1798) à (1820). Ainsi

disparurent tout ou en partie une dizaine de cathédrales.

- Cathédrales, ou

Monuments Historiques

Les

réaménagements, les reconstructions, les restaurations

eurent lieu dans un climat spirituel bien particulier. Le

(XIXème siècle) fut une période hautement

religieuse avec ses Saints et ses mystiques, pourtant la

déchristianisation progressa dans les masses. Apparu au grand

jour avec la Révolution, accentué par l'exode rural et

l'industrialisation, ce phénomène ne put être

endigué par l'Eglise. Pourtant, ses efforts furent nombreux et

les entreprises architecturales de l'époque doivent être

aussi comprises sous cet angle. Face à l'agitation politique et

sociale, le catholicisme voulut apparaître comme un pôle de

stabilité. Pour l'épiscopat français, il

était impératif de montrer la force de l'Eglise dans une

société qu'elle ne contrôle plus. Les chantiers

d'églises furent l'un des moyens de manifester ce qui se voulait

être une vitalité retrouvée, l'évêque

du (XIXème siècle) soutint toujours, quand il ne les

suscita pas, les travaux dans la cathédrale. Monseigneur Cousseau

joua ainsi un rôle important dans l'adoption du d'Abadie,

reconstructeur de St Front de Périgueux, en décidant

d'affubler d'un dôme la croisée de St Pierre

d'Angoulême.

Noublions

pas, cependant, que ces chantiers résultaient aussi d'une

redécouverte du Moyen Age, et la naissance d'une

connaissance scientifique de l'art Roman et de l'art Gothique.

Classées pour la plupart Monuments Historiques en (1830), les

cathédrales furent de plus en plus considérées par

l'Etat uniquement sous leurs aspects historiques et artistiques, et les

évêques connurent parfois des difficultés à

réaliser les aménagements envisagés pour le

service cultuel, ce qui n'empêcha pas la poursuite du

démantèlement des structures Médiévales,

comme les jubés, qui disparurent ainsi du paysage

cathédrale français. En (1873), par exemple, Monseigneur

Bourret, alors évêque de Rodez réussit,

malgré les résistances, à déplacer le

jubé flamboyant dans le croisillon Nord de sa cathédrale.

Plus

original fut le sort réservé au mobilier classique dont

on se souciait encore peu, la réhabilitation de la

cathédrale Médiévale ayant entraîné

le développement d'un mépris pour tous les

aménagements postérieurs, on débaroquisa beaucoup

à la fin du siècle au profit d'un mobilier Néo

Gothique. Selon J-M Leniaud Les cathédrales du (XIXème

siècle), cet engouement ecclésiastique pour le

Néo Gothique es rapprocher paradoxalement de la vague

ultramontaine, qui saisit le clergé français après

(1830). En tout cas, l'art Médiéval est associé

dans l'esprit des catholiques de l'époque à l'expression

d'une société totalement chrétienne, le

classicisme symbolisant le rationalisme des Lumières. Ainsi,

Monseigneur Nanquette (1855)-(1861) fît démolir le mobilier

du choeur de la cathédrale du Mans, mis en place vers (1770),

puis celui des chapelles rayonnantes qui ne datait que de (1814).

Ces

entreprises peuvent parfois être taxées de vandalisme, et

rares sont les réalisations du (XIXème siècle) qui

ne soulèvent pas la critique. L'une des mieux acceptées,

est l'achèvement de la cathédrale de Limoges, par la

volonté de Monseigneur Duquesnoy. Désirant relier au

reste de l'église le clocher du (XVème siècle), il

fit construire de (1877) à (1888) un narthex et 3

travées. Une étude longue et minutieuse,

déjà en (1849), Viollet le Duc

réfléchissait au projet, et le respect du

désaxement et du style flamboyant de la tour donnèrent

à ce chantier un caractère bien différent de celui

des opérations de Périgueux et d'Angoulème.

Pourtant, dans l'esprit de l'instigateur épiscopal, il

s'agissait toujours de manifester la vigueur de l'Eglise catholique.

- et Aujourd'hui ?

Depuis

la consécration de la cathédrale d'Evry, nous savons que

les, chantiers cathédrales, ne sont pas des entreprises du

passé. Cependant sur 8 nouveaux diocèses

créés en France depuis (1966), 2 seulement ont fait

l'objet d'une construction nouvelle. Les évêques des

villes nouvelles de la banlieues Parisienne ont au départ

refusé la construction de cathédrales. Il ne fallait pas

imposer l'Eglise à des populations,

déchristianisées. C'est par volonté

ecclésiastique que l'on refusa le monumental dans les

années (1960)-(1970), de même qu'Evry est le fruit d'une

décision de Monseigneur Herbulot de transférer son

évêché de Corbeil chef lieu de l'Essonne.

On

le voit, la relation entre l'évêque et la

cathédrale n'est pas linéaire, elle a été

la conséquence de nombreux facteurs, à la fois religieux,

sociaux et culturels, et l'on ressent cette évolution dans la

plupart des cathédrales anciennes. Il ne s'agissait ici que d'en

retracer les grandes lignes. Les cathédrales que nous avons

devant les yeux ne sont pas celles du Moyen Age, mais celles de

la fin du (XXème siècle). Nombre des

générations, nombre d'évêques y ont

laissé leurs marques. Il serait peut être

intéressant d'étudier la part des principaux

évêques dans l'érection d'édifices actuels,

et de vérifier par exemple, si activité de construction

et vigueur pastorale sont toujours liées. Certaines

périodes charnières ou particulièrement

marquantes, comme le (XIIème siècle), ou la

Réformation catholique nécessiteraient des exposés

spécifiques.

Haut de page

|