|

Glossaire -

Biographies Descriptif - Chronologie - Rois et Reine - les Abbés Intérieur - Extérieur - Saint Denis

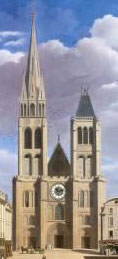

- HistoriqueSaint Denis, En (741), Charles Martel y est inhumé. St Denis, en abritant le panthéon de la - La naissance du gothiqueLa Basilique a été transformée sous l'impulsion de Suger, qui a

longuement expliqué ses choix. Nous ne citerons pas ici les choix Iconographiques, qui seront évoqués dans la visite,

mais simplement les innovations architecturales. Suger commence par remanier le narthex dédicacé en (1140). Il opte pour

la façade harmonique qui était apparue pendant la période Romane. St Denis constitue le L'architecture du chevet construit entre

(1140) et (1144) est plus innovante

encore. Si le chevet est agrandi, ce n'est pas pour répondre aux besoins des religieux, dont les stalles restent dans

les travées Orientales de la nef, mais bien pour donner plus de place aux reliques de St Denis. Suger conçoit d'abord une

nouvelle crypte, qui englobe les cryptes Carolingiennes, donnant au chevet de solides fondations. Dans la partie haute

comme dans la crypte, le choeur est entouré d'un déambulatoire ouvrant sur des chapelles rayonnantes. Leur disposition est

originale dans la mesure où ces chapelles rayonnantes sont juxtaposées. Jusqu'ici, dans les grands édifices Romans,

comme St Sernin de Toulouse ou St Benoît sur Loire, elles étaient séparées par une travée de déambulatoire directement

éclairée par une fenêtre. De plus, chacune chapelle de St Denis est éclairée par - Les travaux du XIIIe siècleCependant, entre la nouvelle façade et le nouveau chevet subsiste la nef Carolingienne. En (1231), l'Abbé clément Eudes , avec le soutien de St Louis et Blanche de Castille, décide de reprendre les travaux. Il décide de conserver la façade et le déambulatoire rayonnant de Suger. Mais l'harmonisation entre le choeur du (XIIème siècle) et les nouveaux éléments exige de transformer le choeur. Le choeur de Suger est donc démonté jusqu'aux abaques des colonnes. Ces dernières sont remplacées par des piles plus solides, capables de soutenir une plus forte élévation. Les abaques sont d'ailleurs retaillés pour permettre à des colonnes engagées de monter directement jusqu'aux voûtes. On recherche avant tout une plus grande

verticalité, en alignant les arcades du triforium et les lancettes des fenêtres. On choisit de faire un transept

très large, doubles bas côtés, pour répondre au besoin de la nécropole Royale qui y a pris place depuis le (XIIème siècle).

Ce transept Gothique rayonnant est achevé vers (1260). A l'extérieur, côté Nord, on loge dans le portail un tympan qui

date de l'époque de Suger vers (1160). L'édifice est consacré en (1281). Le mélange des parties du

(XIIème siècle) et (XIIIème siècle est réussi. La contribution de Pierre de Montreuil l'architecte du croisillon Nord de N.D.de

Paris n'est pas toujours aussi importante que l'on croit. Il n'a probablement pas participé à l'élaboration du projet

initial. Il est vraisemblablement l'auteur de la claire voie des - Dans la Crypte.Les

archéologues ont identifié dans la célèbre

crypte la Louis Philippe,

inhumé à Dreux, Eure et Loir, Charles X, mort en exil sur

les bords de l'Adriatique, Louis XI, inhumé à

Cléry St André dans le Loiret, Louis VII et Philippe

1er, morts au (XIIème siècle). " La crypte reçut aussi le 21 janvier (1817) les restes présumés de Louis XVI et Marie Antoinette, en provenance du cimetière de la Madeleine, à Paris, où les monarques avaient été jetés après leur exécution. En cet endroit de la capitale, une chapelle expiatoire a été par ailleurs érigée. Sous la Révolution, les tombeaux de St Denis furent profanés suite à un décret de Barrère qui ordonna de détruire les symboles de la Royauté. Les ossements des souverains furent dispersés dans un terrain vague près du monument. Sous la Restauration, toutefois, ils retrouvèrent leur place dans la crypte au sein d'un ossuaire. La règle ne s'applique pas aussi fermement aux Reines, en revanche, certaines y sont sacrées. Orants de Marie Antoinette et Louis XVI, commande de Louis XVIII en (1816) réalisée en (1830). Au (XIXème siècle), St Denis retrouva brièvement sa fonction de nécropole Royale, accueillant les dépouilles de Louis XVIII, du duc de Berry et de quelques Princes et Princesses de l'époque post révolutionnaire. La crypte récupéra aussi la dépouille du Roi Louis VII qui avait échappé aux profanations de la Révolution. - Pillages et restaurationsLa guerre de 100 ans, puis les guerres de religion, entraînent un déclin progressif de St Denis. En (1633), la congrégation de St Maur reprend l'Abbaye en main, ce qui entraîne, comme bien souvent, la reconstruction des bâtiments monastiques au cours du (XVIIIème siècle). Quelques modifications malheureuses interviennent sur la façade entre (1770) et (1785), le trumeau du portail central est détruit, la mosaïque du portail de gauche est remplacée par des sculptures et les statues colonnes des ébrasements sont éliminées. En (1790), de nombreux pillages ont lieu. Les tombeaux Royaux sont profanés. En (1793), l'église est fermée. Un an plus tard, le plomb des dalles de la toiture est fondu, laissant la basilique livrée aux intempéries. C'est Napoléon qui fait procéder aux

Depuis (1966), la basilique a aussi le statut de cathédrale. |

- Présentation

- Présentation